Les Grandes Misères de la guerre

Jacques Callot. Éditées en 1633

1

1

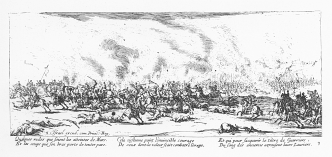

18 etchings by Jacques Callot (1592–1635). Published in 1633 in Paris. Size of images: about 83 mm by 180 mm. Each print contains a six-line text below the image, written by Michel de Marolles. The plates still exist and are kept in a museum in Nancy, France.

Sources

- Choné, P. 1992a. "Les Misères de la Guerre ou 'la vie du soldat': la force et le droit." In Jacques Callot 1592–1635, Musée Historique Lorrain, Nancy, 13 juin–14 septembre 1992, ed. P. Choné, 396–400. Paris: Réunion des Musées Nationaux.

- En.wikipedia.org and fr.wikipedia.org : Les Grandes Misères de la guerre.

- Félibien, A. 1967. Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes, ed. A. F. Blunt. Farnborough, UK.

- Goldfarb, H. T. 1990. Callot and the Miseries of War: The Artist, His Intentions, and His Context. In H. T. Goldfarb and R. Wolf, Fatal Consequences: Callot, Goya, and the Horrors of War, 13–26. Hanover, NH: Hood Museum of Art.

- Hornstein, Katie. Just Violence: Jacques Callot's Grandes Misères et Malheurs de la Guerre.

- Jacques Callot 1592–1635: actes du colloque. 1993. Organisé par le Service culturel du Musée du Louvre et la ville de Nancy, à Paris et à Nancy, les 25, 26 et 27 juin 1992; sous la direction scientifique de Daniel Ternois. Paris: Musée du Louvre.

- Meaume, E. 1860. Recherches sur la vie et les ouvrages de Jacques Callot. Vol. 1. Paris: Jules Renard Libraire.

- Richard, M. 1999. Jacques Callot (1592–1635) "Les Misères et Malheurs de la Guerre" (1633): A Work and Its Context. In 1648, War and Peace in Europe, ed. K. Bussmann and H. Schilling, vol. 1: Politics, Religion, Law and Society, 517–524. Munster: European Council.

- Sadoul, G. 1969. Jacques Callot, Miroir de son temps. Paris: Gallimard.

XVI. Еще один допрос

Побег из ГУЛАГа. Часть 1. XVI. Еще один допрос

— Так-с! так-с! Здравствуйте, садитесь. Как поживаете? — любезно встречает следователь, сидя в маленьком, сравнительно чистом кабинетике. — Спасибо, прекрасно. — Прекрасно? Смеетесь? Посмеиваетесь? И долго еще будете смеяться? — Пока «в расход» не спишете. — Недолго, недолго ждать придется, — загромыхал опять любезный следователь. — Семь копеек, расход небольшой, а что касается вас, тоже расход не велик — такого специалиста потерять. Впрочем, разговор этот, который, как и предыдущий, трудно было бы назвать допросом, велся, можно сказать, в «веселых» тонах. В окно виднелось синее еще от вечернего света весеннее небо. Голые, но уже гибкие от тепла ветки дерева шуршали по стеклу. За окном приближалась весна, жили люди и свободно глядели на синее небо, а здесь... какую гадость надо еще вытерпеть, пока выведут «в расход». Смерти я не боюсь, слишком тяжко и гадко так жить, но противно, что будет перед смертью. Куда потащат? Какую гадость придется слышать напоследок? Потом мешок на голову и пулю в затылок. Или без мешка? Неба и того не увидишь перед смертью. — Замечтались? — прерывает меня следователь после порядочного промежутка времени: пока он курил, я молча смотрела в окно. — Ну-с, а что же вы нам о вашем муженьке расскажете? — А что вам надо знать? — Что мне надо знать? Ха, ха. Все надо знать. Все вываливайте. Расскажите, расскажите. Я люблю, когда мне рассказывают. Он закурил папиросу и небрежно развалился в кресле.

Jacob van Heemskerck (1906)

HNLMS Jacob van Heemskerck (1906). Coastal defence ship or pantserschip of the Royal Netherlands Navy / Koninklijke Marine

Jacob van Heemskerck HNLMS Jacob van Heemskerck was a coastal defence ship (or simply pantserschip in Dutch) in the Royal Netherlands Navy / Koninklijke Marine. Laid down at Rijkswerf, Amsterdam in 1905. Launched 22 September 1906 and commissioned 22 April 1908. It had a long service history, saw action in World War II as a floating battery both for Netherlands and Germany. Then rebuilt into an accommodation ship after the war and decommissioned only on 13 September 1974. There was also the second vessel of the type, Marten Harpertzoon Tromp. The two were not exactly the same though. Jacob van Heemskerck was slightly smaller and had extra two 150-mm gun installed. Both ships were of a quite unique type, specific to Royal Netherlands Navy. By 1900 Koninklijke Marine practically consisted of two parts, more or less distinct: one for protecting homeland and another mostly concerned with Dutch East Indies defence. Or, in other words, a branch for European affairs and a branch for handling overseas issues. Not only in Dutch East Indies, but also in other parts of the world, where Netherlands had its dominions.

Proistoria.org : History of the World

History of the World. Texts. Images. Contents in English, French, Russian and some other languages

XIV. Ночь

Побег из ГУЛАГа. Часть 1. XIV. Ночь

В камере было промозгло и холодно. С высокого замерзшего окна текло, и асфальтовый пол был мокрый, как после дождя. Соломенный тюфяк на железной койке был невероятно грязный и сырой. Скрепя сердце, я постелила постель и, не раздеваясь, легла под пальто, стремясь скорее закрыть глаза, чтобы ничего не видеть. В камере нас было двое: женщина лежала на койке около двери. Когда меня впускали, она не двинулась под своей великолепной меховой шубой, из-под которой был виден только кружевной ночной чепчик. Странно было: вонючая, холодная камера — и эти меха и кружева. Но сюда человека вталкивают как он есть; тюрьма глотает, не переваривая, и окончательно нивелирует уже ссылка. Когда дежурный надзиратель отошел от «глазка» и, видимо, успокоился, что я сразу не сделаю ничего отчаянного, моя соседка приподнялась и внимательно посмотрела на меня. Я увидела совсем молодую и очень красивую женщину. Лицо ее было так худо и бледно, глаза, обведенные темными кругами, так огромны и тоскливы, что она казалась не живой женщиной, а актрисой, загримированной для последнего акта трагедии. — Когда? — шепотом спросила она, начав разговор так, как будто мы давно знали друг друга. Тюремное горе сближает так, как никакая дружба на воле. — Только что. — А меня ровно год назад. — Год? — Да, год. День в день. Вам не везет. Зачем ко мне попали? Смотрю на нее и ничего не решаюсь сказать. Год тюрьмы. Год этой сырой, вонючей камеры.

2. Поездка к северным пунктам лагеря

Записки «вредителя». Часть IV. Работа в «Рыбпроме». Подготовка к побегу. 2. Поездка к северным пунктам лагеря

Итак, «Рыбпром» ГПУ решил командировать меня в «научную экспедицию» по обследованию своих промыслов, но предварительно я должен был два дня носиться по всем канцеляриям лагеря для выполнения бесчисленных формальностей и собрать целый ворох документов и удостоверений, с которыми и впредь требовалось немало возни. Первое — это был воинский железнодорожный билет, полученный по литере ГПУ. Второе — удостоверение на право ношения «вольной» одежды: в случае командировок за пределы лагеря заключенные отпускаются в своем платье, чтобы не привлекать внимания публики. Третье — командировочное свидетельство, написанное крайне односложно: «Ихтиолог, заключенный Чернавин, командируется в Северный район для исследования сроком на десять дней». Четвертое — подробная инструкция для производства работы, которую писал я сам, но на бланке «Рыбпрома», и которая была подписана начальником «Рыбпрома» Симанковым; из этой инструкции следовало, что я должен странствовать на лодке два месяца. «Неувязка» в этих двух последних документах была очевидна, но по правилам управления лагеря удостоверения на срок больше, чем десять дней, не выдаются, и они продляются на месте, после сношения с Кемью по телеграфу. В любом пункте, кроме того, начальник охраны мог задержать меня и отправить под конвоем обратно, если я покажусь ему подозрительным или просто не понравлюсь.

18. Непредвзятый анализ событий на склоне Холат-Сяхыл во второй половине дня 1 февраля 1959 г. Объективность «фактора страха», влиявшего на принимаемые туристами решения

Перевал Дятлова. Смерть, идущая по следу... 18. Непредвзятый анализ событий на склоне Холат-Сяхыл во второй половине дня 1 февраля 1959 г. Объективность «фактора страха», влиявшего на принимаемые туристами решения

Убедившись в полной несостоятельности прочих версий, попробуем дать свою трактовку произошедшему на склоне горы Холат-Сяхыл в районе 16 часов 1 февраля 1959 г. Как известно, правильно заданный вопрос - это уже половина ответа, так что постраемся правильно сформулировать самый главный вопрос, который должен задать себе исследователь трагедии группы Дятлова после изучения всей доступной фактологии. Звучать такой вопрос, по мнению автора, должен так: какие именно обстоятельства придают истории гибели этой туристической группы крайнюю запутанность, непонятность и неочевидность? Можно сказать и проще: что именно сбивает с толку исследователей, в чём кроется коренное отличие обстоятельств гибели этих туристов от множества иных случаев гибели людей в туристических и альпинистских походах? Исчерпывающий ответ позволит понять природу той силы, которая погубила туристов, её источник и особенности действия. Итак, попробуем перечислить по порядку самые явные, бросающиеся в глаза странности произошедшего на склоне Холат-Сяхыл: 1) Очевидная разделённость по месту и времени воздействующих факторов: возле палатки на склоне имело место "запугивание", или скажем иначе, "устрашающее воздейстие", однако фатальные повреждения, повлёкшие гибель людей, оказались причинены далеко внизу - у кедра и в овраге. Причём, случилось это по истечении нескольких часов с момента "устрашающего воздействия" на склоне горы. Почему запугивающий фактор не реализовался сразу в момент появления возле палатки? "Дятловцы" уходили от палатки пешком, без обуви, пересекая три каменистых гряды, они никак не могли убежать от погнавшей их вниз угрозы.

Часть 3

Побег из ГУЛАГа. Часть 3

Глава 10

Сквозь ад русской революции. Воспоминания гардемарина. 1914–1919. Глава 10

Май 1917 года покончил со стадией перебранки и ознаменовал вступление в стадию разочарования в революции. Все находили развитие событий отвратительным, и никто не скрывал своих чувств. Больше не предпринималось искренних попыток обратить кого-либо в свою веру или убедить в чем-либо. Люди больше ничего не доказывали, они определились в убеждениях и отвечали смехом на каждый довод. Массы людей опасались, что революция окажется пустым звуком. Война продолжалась, как прежде, и, поскольку надежда на скорый мир отсутствовала, солдаты находились в постоянной готовности к суровым испытаниям. В положении трудящихся никаких чудодейственных изменений к лучшему не произошло. С ростом цен заводской рабочий с трудом сводил концы с концами. Крестьяне не могли понять, почему им надо дожидаться конституционного совещания для раздела земли, которую они в состоянии взять немедленно. Страной правили представители все тех же классов, которые прежде сформировали кабинет министров. Солдаты, рабочие и крестьяне стали проявлять признаки нетерпения и требовать доказательств, что в стране действительно утвердился новый порядок. Они относились с насмешками и вызовом к образованным классам, чью неприязнь к своим надеждам ощущали и чье сопротивление немедленным переменам приписывали эгоистическим мотивам. В своем стремлении получить от революции выгоды трудящиеся массы раскачивали государственный корабль до опасного крена. С другой стороны, националистически мыслящие группы, наблюдающие крушение Российской империи, тоже теряли веру во Временное правительство.

VII. Советская канитель

Побег из ГУЛАГа. Часть 2. VII. Советская канитель

— Гражданочка, не знаю, как звать-то тебя, — тихонько окликнула меня хозяйка. — Прости за беспокойство. Пойди в милицию, пропишись. Тут недалеко. Как не пропишешься, гляди, ночью гепеу и окажется. Им только это и надо, этим живут. Насчет комнаты не сказывай, скажи, в кухню, мол, пустили, по знакомству. Городские-то на нас обижаются, исполкомские, значит, зачем их на квартиры к себе не пущаем, а приезжающих пущаем. А что за корысть их пущать: грязь да пьянство. Платы тоже не жди: три рубля на месяц от силы дадут. Я вышла опять в этот неприютный поселок. Улица была пуста. Изредка проходил гепеуст в долгополой шинели кавалерийского образца, затянутый и вылощенный. У винной лавки стояла очередь: люди непрерывно толкались и ругались. — Обрадовались винищу-то! — бросила им, проходя мимо, ворчливая старуха. — Эй, бабка, становись в хвост! — Всем дают без карточек, не хлеб! — Попостились. Один гепеустский трактир торговал, наживался. — Потому рюмочками торгует, небось на казенную литровку — две наживает. Да закуска — без закуски тоже не бери. — Гепеу на то, совбаре. — Бар-то старых поморы не знали, теперь новых послали. В очереди, местами уже подвыпившей, стало шумнее и злее. Рослый гепеуст, стоявший на посту вместо милиционера, сделал несколько шагов по направлению к очереди. Все мгновенно стихло, будто люди подавились собственными словами, и только один буркнул вслед отходившему гепеусту: — Учуял, собака!.. Мало тебе заключенных? Пошла дальше, в милицию.

Таблица 4. Торпедное, артиллерийское, минное и стрелковое вооружение подводных лодок - 4

Короли подплава в море червонных валетов. Приложение. Таблица 4. Торпедное, артиллерийское, минное и стрелковое вооружение подводных лодок: Артиллерийское и стрелковое вооружение

Артиллерийское и стрелковое вооружение Наименование, система, завод-изготовитель Калибр, мм/длина ствола в калибрах, затвор, прицел, заряжание Дальность стрельбы, каб На каких подводных лодках устанавливались и в каком количестве Орудие Б-24ПЛ 100/45; 100/51, клиновой, 1 х ПЛ, патронное 118,5 Т. «Д» — 1; «К» — 2; «Л» — 1; «П» — 2; «С» — 1 Орудие 21-К 45/46, клиновой, 1 х ШБ-1М, патронное 51,3 Т. «Д» — 1; «К» — 2; «Л» — 1; «П» — 1; «С» — 1; «Щ» III сер — 1; «Щ» — 2; «М» — 1 Орудие системы Канэ на станке Меллера, Обуховский 75/50, поршневой, оптический, патронное 42 Т. «Барс»: «Пантера», «Леопард», «Рысь», «Буревестник» — по 1. В 20-е гг. на всех «барсах», оставшихся в строю, 57-мм орудия сменили на 75-мм. Т. «Ёрш» — 1, «Л-55» — 1 Орудие системы Гочкиса, Обуховский 57/50, клиновой, патронное 25 «Нерпа» — 1, т.