1. Состав туристической группы. История похода

23 января 1959г. из Свердловска выехала группа туристов в составе 10 человек, которая поставила своей задачей пройти по лесам и горам Северного Урала лыжным походом 3-й (наивысшей) категории сложности. За 16 дней участники похода д.б. преодолеть на лыжах не менее 350 км. и совершить восхождения на североуральские горы Отортэн и Ойко-Чакур. Формально считалось, что поход организован туристской секцией спортивного клуба Уральского Политехнического Института (УПИ) и посвящён предстоящему открытию 21 съезда КПСС, но из 10 участников четверо студентами не являлись. Кратко остановимся на персональном составе группы, поскольку в ходе дальнейшего повествования имена и фамилии этих людей будут упоминаться постоянно.

Итак:

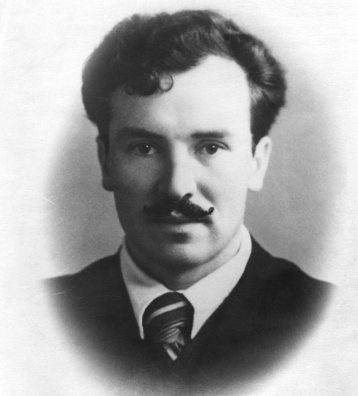

Дятлов Игорь Алексеевич, 1937 г.р., руководитель похода, студент 5-го курса радиотехнического факультета УПИ, высокоэрудированный специалист и, безусловно, талантливый инженер. Уже на 2-м курсе Игорь разработал и собрал УКВ-радиостанции, которые использовались для связи двух групп во время турпохода в 1956 г. по Саянам. Кстати, с этими радиостанциями был связан весьма неприятный для самолюбия Дятлова инцидент: при распределении весовой нагрузки между участниками похода Игорь завысил их вес на 3 кг. Сделал это он для того, чтобы ему в рюкзак не положили лишнего груза. Дятлов был пойман на лжи на третий день похода, изобличён и претерпел, должно быть, немало неприятных минут. Произошедшее, впрочем, вовсе не отменяет его безусловного инженерного таланта. Он являлся разработчиком малоразмерной печки, которая использовалась в походах в 1958-59 гг. и доказала свою функциональность. По некоторым сообщениям Дятлову, вроде бы, было сделано предложение остаться в УПИ после окончания института для продолжения научной работы. К 1959 г. Игорь имел немалый опыт дальних походов разной степени сложности и среди членов туристской секции спортклуба УПИ считался одним из самых опытных спортсменов. Знавшие Игоря люди говорили о нём как о человеке вдумчивом, не имеющим склонности к скоропалительным решениям и даже медлительном (но медлительном в том смысле, что он всегда поспевал не спеша). Дятлов являлся разработчиком маршрута, по которому группа отправилась в поход 23 января. Необходимо добавить, что Игорь ухаживал - и не без взаимности - за Зиной Колмогоровой, которая также приняла участие в этом походе;

Дорошенко Юрий Николаевич, 1938 г.р., студент факультета подъёмно-транспортных машин УПИ, хорошо подготовленный турист, имевший опыт продолжительных походов различной степени сложности. Одно время ухаживал за Колмогоровой Зиной, также являвшейся членом группы. Юрий ездил с девушкой в её родной город Каменск-Уральский, где был представлен её родителям и сестре. В дальнейшем их отношения вроде бы расстроились, но это не помешало Юрию сохранить добрые чувства как к Зине Колмогоровой, так и к своему более удачливому сопернику Игорю Дятлову;

Дубинина Людмила Александровна, 1938 г.р., студентка 3 курса инженерно-экономического факультета УПИ, с первых дней учёбы принимала активное участие в деятельности туристического клуба института, отлично пела, фотографировала, многие фотографии в зимнем походе 1959 г. сделаны именно Дубининой. Девушка имела немалый туристический опыт. Во время похода по Восточным Саянам в 1957 г. получила огнестрельное ранение ноги из-за случайного выстрела сопровождавшего студентов охотника, мужественно перенесла как само ранение, так и последующую (весьма болезненную) транспортировку. В феврале 1958 г. была старшей похода 2 категории сложности по Северному Уралу;

Золотарёв Семён (Александр) Алексеевич, 1921 г.р., самый старший участник похода и, пожалуй, самая загадочная личность данного списка. Он просил называть его Сашей и потому во многих документах и воспоминаниях Золотарёв фигурирует именно под этим именем. На самом же деле он носил имя Семён и был выходцем с Северного Кавказа (из кубанских казаков, из станицы Удобной на границе с Карачаево-Черкесской АССР), куда регулярно ездил к матери. Родился в семье фельдшера, принадлежал к поколению, наиболее пострадавшему от Великой Отечественной войны (из призывников 1921-22 гг. рождения в живых остались около 3%), прошёл практически всю войну (в Вооружённых Силах с октября 1941 г. по май 1946 г.). Стал кандидатом в члены ВКП(б) в 1944 г., был комсоргом батальона, уже после войны вступил в партию. Имел 4 боевых награды. На военное прошлое Семёна Золотарёва следует обратить особое внимание - в дальнейшем нам ещё придётся к нему вернуться для более тщательного анализа. После окончания войны Семён пытался продолжить военную карьеру - в июне 1945 г. он поступил в Московское военно-инженерное училище, которое, однако, почти сразу подверглось сокращению. В апреле 1946 г. Золотарёв перевёлся в составе курса в Ленинградское военно-инженерное училище, но видимо, не судьба была служить ему в действующей армии, поскольку и это училище подверглось сокращению вслед за московским. В конце-концов Семён Золотарёв оказался в Минском институте физкультуры (ГИФКБ), который благополучно закончил в 1951 г. В середине 50-х гг. он работал инструктором по туризму на турбазе "Артыбаш" (Алтай), затем перебрался в свердловскую область, где устроился работать на Коуровской турбазе старшим инструктором по туризму. Впрочем, перед самым походом к Отортену вместе с группой Игоря Дятлова, Золотарёв с "Коуровки" уволился. Был холост, что выглядело довольно необычно для того времени, имел татуировки и золотые вставные зубы (последние указывали на зажиточность их обладателя, в те годы основным материалом зубных протезов являлась сталь). Татуировки Золотарёва весьма любопытны, среди них присутствовали изображения пятиконечной звезды, свеклы, имени "Гена", даты "1921", буквосочетания ДАЕРММУАЗУАЯ, комбинаций "Г+С+П=Д", "Г+С", а также отдельных букв "С" рядом со звездою и свеклой. Большинство татуировок Золотарёва были скрыты одеждой и участники похода, видимо, ничего о них не знали. Примечательно, что участникам похода, с некоторыми из которых он не был прежде знаком, Золотарёв представился как "Александр Алексеевич", т.е. умышленно исказил имя;

Колеватов Александр Сергеевич, 1934 г.р., студент 4-го курса физико-технического факультета УПИ. Это ещё одна (наряду с Золотарёвым) "тёмная лошадка" в составе группы. До свердловского "Политеха" Александр успел закончить Свердловский горно-металлургический техникум (по специальности "металлургия тяжёлых цветных металлов") и уехать... в Москву для работы старшим лаборантом в секретном институте Министерства среднего машиностроения, именовавшимся в то время п/я 3394. Впоследствии этот "почтовый ящик" превратился во ВНИИ неорганических материалов, занимавшийся разработками в области материаловедения для атомной промышленности. Работая в лаборатории, Александр Колеватов поступил во Всесоюзный заочный политехнический институт, отучился один год и перевёлся на 2-й курс свердловского "Политеха". История его отъезда в Москву, работы там на протяжении трёх лет (август 1953 г. - сентябрь 1956 г.) и последующего возвращения в Свердловск весьма неординарна для того времени. Как и в случае с Золотарёвым, в дальнейшем нам придётся вернуться к анализу этих необычных деталей жизни молодого человека, пока же отметим, что к 1959 г. Колеватов уже имел опыт туристических походов различной категории сложности. Знавшие Александра люди отмечали такие сильные черты его характера, как аккуратность, доходившую порой до педантизма, методичность, исполнительность, а также выраженные лидерские качества. Единственный из членов группы, Александр курил трубку;

Колмогорова Зинаида Алексеевна, 1937 г.р., студентка 4-го курса радиотехнического факультета УПИ, душа туристического клуба института. Как и остальные члены группы, Зина имела уже немалый опыт походов по Уралу и Алтаю различной степени сложности. Во время одного из походов девушка была укушена гадюкой, некоторое время находилась на грани жизни и смерти, с большим мужеством и достоинством перенесла выпавшие на её долю страдания. Зина Колмогорова демонстрировала безусловные лидерские качества, умела сплачивать коллектив, была желанным гостем любой студенческой компании;

Некоторые из участников туристического похода, посвящённого открытию 21 съезда КПСС : Игорь Дятлов, Семён Золотарёв, Зина Колмогорова.

Кривонищенко Георгий (Юрий) Алексеевич, 1935 г.р., выпускник УПИ, в 1959 г. - инженер комбината №817 (ныне известного как ПО "Маяк") из г. Челябинск-40, режимного объекта в Челябинской обл., где осуществлялась наработка оружейного плутония. 29 сентября 1957 г. там произошла одна из крупнейших в мире техногенных катастроф, получившая широкую известность лишь в пост-перестроечное время. Следствием этой катастрофы (т.н. "Кыштымкой аварии") явилось образование т.н. Восточно-Уральского радиоактивного следа протяжённостью около 300 км. Георгий был свидетелем этой катастрофы и участником её ликвидации. Данное обстоятельство в контексте настоящего очерка следует принять во внимание. Кривонищенко был другом Дятлова, участвовал практически во всех походах, в которые ходил Игорь. Также Георгий был дружен с большинством остальных участников похода, которые часто бывали в свердловской квартире его родителей. Хотя в действительности Кривонищенко носил имя Георгий, друзья обычно называли его Юрием (т.е. тут примерно такая же ситуация с заменой имени, что и в случае с Золотарёвым);

Слободин Рустем Владимирович, 1936 г.р., выпускник УПИ, как и Кривонищенко являлся инженером комбината №817, куда пришёл работать годом позже Георгия. Существует легенда, будто бы отец Рустема в 1959 г. являлся председателем профкома УПИ, но действительности она не соответствует. Профком "Политеха" возглавлял однофамилец Рустема, а его отец являлся профессором другого свердловского ВУЗа. Слободин на протяжении ряда лет ходил в туристические походы различной категории сложности и являлся, безусловно, опытным туристом. По воспоминаниям друзей, Рустем был очень спортивным молодым человеком, подвижным, выносливым, увлекался бегом на длинные дистанции. Рустем отлично играл на мандолине, которую взял с собою и в этот поход. Кстати, его тюркское имя не должно вводить в заблуждение, это не более чем дань интернациональной моде, родители Рустема Слободина были русскими;

Тибо-Бриньоль Николай Владимирович, 1934 г.р., прораб из Свердловска, выпускник строительного факультета УПИ 1958 г. Николай Тибо был сыном французского инженера, репрессированного в сталинские годы, и родился в лагере, где содержалась его мать. В Свердловск приехал из Кемерова, учился хорошо, институт закончил со средним баллом 4,15, причём успехи в учёбе шли у него по нарастающей и успеваемость к концу обучения оказалась много лучше, чем на первых курсах. Тибо-Бриньоль имел опыт туристических походов различных категорий сложности, был хорошо знаком со студентами УПИ - членами туристического клуба института. Все, знавшие Тибо, отмечали его энергию, предприимчивость, дружелюбие и юмор;

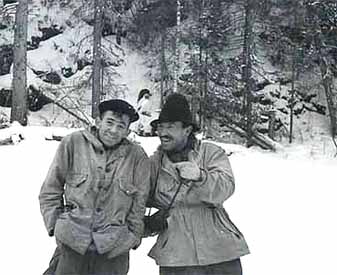

Походные фотографии, обнаруженные в фотоаппаратах членов группы. На левом фотоснимке (слева направо): Людмила Дубинина, Георгий Кривонищенко, Николай Тибо-Бриньоль и Рустем Слободин. Фотография справа сделана тогда же и практически на том же месте (слева направо): Николай Тибо, Людмила Дубинина, Семён Золотарёв и Зина Колмогорова. Тибо отдал свою фетровую шляпу Золотарёву, мужчины дурачатся и все явно пребывают в прекрасном расположении духа. Все ещё живы, бодры и здоровы...

Юдин Юрий Ефимович, 1937 г.р., студент 4-го курса инженерно-экономического факультета УПИ, в институте увлёкся туризмом, совершил в общей сложности 6 длительных походов различных категорий сложности, в т.ч. и 3-й (наивысшей). Мотивом начавшегося похода являлся энтузиазм его участников. Никаких материальных выгод участие в этом лыжном переходе принести не могло. Профком "Политеха" выдал студентам по 100 руб. материальной помощи, но это вспоможение носило чисто символический характер, а потому все участники скинулись ещё по 350 руб. на пополнение походной кассы. Часть экипировки была получена в институте, часть являлась собственностью членов группы. Все участники лыжного похода были здоровы, поставленная задача вполне соответствовала уровню их подготовки и техническому оснащению.

Нельзя не сказать несколько слов о командном духе этого небольшого коллектива. Все его члены имели высшее или неполное высшее образование, причём следует помнить, что в те времена статус высшего образования был много выше нынешнего. Это были по-настоящему разносторонне одарённые и эрудированные люди, причём получившие уже определённый жизненный опыт, прошедшие своеобразную проверку "на прочность". Известно, что почти всем участникам перехода доводилось прежде сталкиваться в тайге с диким зверьём, а случаи с укусом змеёй Зины Колмогоровой и ранением Люды Дубининой весьма красноречиво говорят сами за себя. Эти девушки были явно не "гламурными кисами" из передач Ксюши Собчак, а надёжными, преданными и проверенными далеко нерядовыми испытаниями товарищами. Безусловно, члены группы обладали психологической устойчивостью к стрессовым нагрузкам, имели развитые чувства солидарной ответственности и взаимовыручки. Практически все они хорошо знали друг друга на протяжении нескольких лет, и это обстоятельство придавало им взаимную уверенность. Единственным участником команды, являвшимся для остальных действительно незнакомым человеком, был Семён Золотарёв.

Снимок слева: "Ты чуешь, третьего не хватает?"- подтекст фотографии не оставляет сомнений в прекрасном расположении духа запечатлённых на ней Николая Тибо-Бриньоля и Семёна Золотарёва. Справа: всё тот же узнаваемый Тибо и вышедшая из строя Люда Дубинина.

Однако внутри группы существовала как минимум одна связь, основанная на особых межличностных симпатиях. Речь идёт о паре "Игорь Дятлов - Зина Колмогорова". Не будет преувеличением сказать, что этих молодых людей объединяла платоническая привязанность. Само по себе это высокое и красивое чувство в обычной обстановке можно только приветствовать, однако в ситуации неординарной, стрессовой, связанной с риском для жизни оно способно сыграть весьма опасную роль, послужить своеобразным детонатором разрушения единоначалия и подчинённости. В экстремальной ситуации любовная привязанность может неожиданно и притом негативно повлиять на принятие важного решения, толкнуть человека на отказ от выполнения команды, либо побудить участника группы к неоптимальным (с точки зрения большинства) действиям. Об этом надлежит помнить, тем более что в этом походе такие экстремальные ситуации без сомнения возникали...

Итак, 23 января 1959 г. группа выехала из Свердловска и в ночь с 24 на 25 января прибыла в пос. Ивдель (примерно в 340 км. к северу от места отправления). В дороге имели место два инцидента, заслуживающими того, чтобы быть отмеченными здесь. Речь идёт о конфликтных ситуациях с участием работников милиции. В одном случае туристов не пустили на ночёвку в здание вокзала в г. Серове и Юрий Кривонищенко, издеваясь, принялся просить подле закрытых вокзальных дверей "милостыню на конфеты" (эта выходка закончилась для него прогулкой в отделение милиции на вокзале). В другой раз к туристам в поезде Серов-Ивдель пристал какой-то алкаш, заявивший, что они украли у него бутылку водки и потребовавший её вернуть. С придурком, разумеется, никто ругаться не стал, но это лишь распалило пьяницу. В конечном итоге проводнику пришлось сдавать его милицейскому наряду на станции. Для членов группы оба инцидента негативных последствий не имели, поскольку командировочное предписание, уведомлявшее о том, что туристический поход приурочен к "красной дате" (то бишь открытию съезда КПСС), устраняло все препоны и лишние вопросы со стороны официальных лиц.

Во второй половине дня 26 января группа благополучно выехала на попутке из Ивделя в пос. 41-го квартала, где жили лесозаготовители. Фактически это был уже самый край населённого мира - далее начинались совсем уж необжитые уральские леса, мрачные и неприветливые. Примерно в 19:00-20:00 группа без происшествий прибыла в посёлок 41-го квартала, устроилась на ночёвку в общежитии лесозаготовителей. Начальник 1-го лесучастка по фамилии Ряжнев, местный Бог и Царь, великодушно выделил туристам подводу с лошадью и возницей, на которую вся группа сложила рюкзаки и, став на лыжи, 27 января совершила следующий переход - в посёлок 2-го Северного рудника. Этот населённый пункт, некогда входивший в разветвлённую систему ИвдельЛАГа, к 1959 г. уже был совсем заброшен. Там не осталось ни одного жителя и из 24 домов лишь один имел надёжную крышу и хоть как-то годился для постоя. В нём группа и заночевала. В этом месте можно отметить, что возницей, управлявший лошадью, являлся некий Великявичус, литовец, осуждённый в 1949 г. на 10 лет лагерей и вышедший на поселение в 1956 г. Сам по себе этот персонаж не играет в повествовании особой роли, но его присутствие весомо свидетельствует об одном, весьма важном обстоятельстве: весь север Свердловской области и Коми АССР был в те годы напичкан учреждениями бывшего сталинского ГУЛАГа. Очень большой процент населения Урала был тогда так или иначе связан с некогда мощной репрессивной машиной - тут проживали и бывшие лагерные сидельцы, и расконвойные, и лагерная обслуга. К 1959 г. прежняя ГУЛАГовская система уже в значительной степени захирела и заметно сократилась, пугающая аббревиатура исчезла ещё аж в 1956 г. (тогда вместо ГУЛАГа появилось непроизносимое ГУИТК - Главное Управление исправительно-трудовых колоний), но люди-то... люди остались! В контексте всего, произошедшего в дальнейшем об этом следует помнить...

Во 2-м Северном членов группы привлёк склад геологических образцов. По крайней мере один геологоразведочный керн с пиритом они взяли с собою. Во время пребывания в посёлке (т.е. 27-28 января) один из туристов, Юрий Юдин, заболел. Ему пришлось отказаться от дальнейшего участия в походе и утром 28 января 1959 г. группа с ним тепло попрощалась. Юдин возвратился в посёлок 41-го квартала вместе с Великявичусом, а группа в количестве теперь уже 9 чел. двинулась дальше.

Эти фотоснимки сделаны в первой половине дня 28 января 1959 г.: девушки прощаются с Юрием Юдиным во "Втором-Северном". Без труда угадываются персонажи на задних планах: на левом фотоснимке это Семён Золотарёв, на правом - Игорь Дятлов.

Собственно, на этом заканчивается та часть туристического похода группы Дятлова, которая м.б. подтверждена объективными свидетельствами посторонних лиц. О дальнейшем мы можем судить лишь по дневниковым записям участников похода, да материалам прокурорского расследования.

Игорь Дятлов и ведомая им группа туристов рассчитывали совершить переход по Северному Уралу с таким расчётом, чтобы в первых числах февраля выйти на гору Отортен (или Отыртен, высота 1234 м.), а затем к 12 февраля оказаться в посёлке Вижай, откуда надлежало дать телеграмму в УПИ о благополучном прибытии. Однако уже 28 января Игорь Дятлов засомневался в возможности уложиться в срок и при прощании с Юрием Юдиным попросил последнего передать в спортклуб сообщение о возможном переносе окончания похода. Речь шла о задержке в один-два дня, т.е. контрольный срок сдвигался руководителем похода на 14 февраля.

Эта передвижка выглядела логичной. К середине февраля в УПИ возвратились участники другого лыжного перехода по Северному Уралу (группа под руководством Юрия Блинова). Все они говорили о сильных снегопадах в том районе, так что решение Игоря Дятлова о переносе срока возвращения выглядело вполне взвешенным и разумным.

Однако, ни 14, ни 15, ни 16 февраля группа в посёлке Вижай не появилась и телеграмму в спортклуб "Политеха" не отправила. К этому времени в УПИ после каникул стали съезжаться студенты. Появился и Юрий Юдин, отделившийся от группы Игоря Дятлова на полдороге. К нему, разумеется, были обращены вопросы о судьбе группы и обстоятельствах похода, но Юрий ясности никакой внести не мог; с его слов лишь стало ясно, что вплоть до полудня 28 января никаких конфликтов между членами группы, а также ЧП, либо подозрительных ситуаций не возникало. 17 февраля 1959 г. родственники некоторых членов группы (прежде всего Люды Дубининой и Александра Колеватова) стали звонить руководителю спортклуба УПИ с требованием прояснить судьбу отсутствующих туристов. Аналогичные звонки последовали и в партком института.

Возглавлявший спортклуб УПИ Лев Семёнович Гордо попытался было погасить начинавшийся скандал. 18 февраля он заявил секретарю парткома УПИ Заостровскому, будто от Дятлова получена телеграмма, уведомлявшая о задержке в пути. Видимо Гордо всерьёз рассчитывал, что через день-другой пропавшие туристы объявятся и проблема рассосётся сама собой.

Но проблема не рассосалась. Родственники студентов обратились в Свердловский горком партии и теперь уже руководители партийного руководства начали задавать институтскому руководству неприятные вопросы. Стал вопрос об организации спасательной экспедиции, однако тут же выяснилось, что никто из спортивного руководства на уровне УПИ и города не имеет точной информации о маршруте группы Дятлова. Это было грубейшим нарушением порядка организации туристических походов. Необходимую информацию стали лихорадочно восстанавливать по рассказам людей, слышавшим о планах от членов пропавшей группы. Ситуацию спас совершенно посторонний спортклубу "Политеха" человек - Игнатий Фокич Рягин, друг семьи Колеватовых, обстоятельно поговоривший с Александром о предстоявшем походе в середине января. Рягин по памяти восстановил маршрут группы и 19 февраля Римма Колеватова, сестра Александра, передала карту полковнику Георгию Семёновичу Ортюкову, преподавателю тактики с военной кафедры УПИ, возглавившему в те февральские дни розыск группы и в дальнейшем приложившему много сил для выяснения истории группы Дятлова.