11. Финал поисковой операции: обнаружение тел Людмилы Дубининой, Семёна Золотарёва, Александра Колеватова и Николая Тибо-Бриньоля

Весь апрель 1959 г. поисковая группа в районе Холат-Сяхыл продолжала проверять лавинными зондами постепенно уменьшавшийся снежный покров как в лесах долины Лозьвы, так и по берегам её притоков. Вдоль самой Лозьвы поисковики обследовали более 1 км. Поиск оказался безрезультатен. Напрашивался вроде бы единственный в этой ситуации вывод - ненайденные покуда члены туристической группы покинули район Холат-Сяхыл и в течение того времени, пока могли сохранять активность, ушли на несколько километров. Подобное предположение косвенно подтверждалось тем соображением, что без вести отсутствующие туристы должны были быть одеты гораздо лучше тех, кого уже удалось отыскать (на эту мысль наводил примерный подсчёт гардероба группы и его распределение между участниками похода, ведь вся одежда погибших и вещи, найденные в палатке, были в точности описаны и учтены !). Однако о том, в каком направлении могли уйти отсутствующие, никто из поисковиков ничего сказать не мог. Логичным представлялось их движение оставшихся к лабазу, однако лабаз-то остался нетронут!

Трудно сказать, в каком направлении стала бы развиваться поисковая операция дальше, если бы в начале мая не начались странные находки. В районе кедра, подле которого в своё время были найдены погибшие Кривонищенко и Дорошенко, из-под тающего снега стали выступать обломанные еловые ветки, до того скрытые от глаз поисковиков. Ветки эти располагались не хаотично, а словно образовывали своеобразную тропу в юго-западном направлении. Выглядело это так, словно в том направлении протащили волоком несколько молодых ёлочек, срубленных у кедра. Такие же мелкие еловые ветки стали выступать из-под снега и возле оврага в полусотне метров от кедра, где также оказались срезаны вершины молодых елей. Может быть это открытие и не привлекло бы к себе особого внимания поисковиков, но утром 5 мая один из мансийских охотников-проводников (по фамилии Куриков), осматривавший эту "еловую тропу" вместе с собакой, обнаружил в самом её конце, у оврага, вмёрзшие в снег... чёрные хлопчатобумажные спортивные штаны. Вернее, фрагмент таковых, сильно прожжёный и лишённый правой штанины. При ближайшем рассмотрении оказалось, что её грубо отрезали ножом.

Найденная вещь находилась под слоем снега толщиной около 10 см. Когда в непосредственой близости от места находки поисковики стали тщательно осматривать сугробы, то им посчастливилось отыскать ещё один предмет одежды - левую половину женского светло-коричневого шерстяного свитера. Свитер, как и спортивные штаны, был грубо разрезан пополам, его правая половина (вместе с рукавом) отсутствовала. По общему мнению участников поисков, свитер должен был принадлежать Людмиле Дубининой.

Слева: овраг к юго-западу от кедра. Справа: разрезанные вещи, найденные манси Куриковым рядом с оврагом утром 5 мая 1959 г.

Логично было предположить, что найденные вещи указывают на возможное нахождение неподалёку пока ещё ненайденных тел. Однако в лесу оставалось уже слишком мало снега и его покров никак не мог скрыть трупы. Единственным местом поблизости, способным укрыть тела погибших от глаз поисковиков, являлся овраг, находившийся юго-западнее кедра. Его уже прощупывали лавинными зондами в начале марта, но возможно их длина оказалась недостаточной?

Полковник Ортюков принял решение начать раскопки толщи снега в овраге в непосредственной близости от того места, где находился срезанный ельник. Выбранный участок находился примерно в 10 м. от того места, где манси Куриков отыскал прожжёные спортивные штаны. К работе поисковики приступили около 11 часов утра 5 мая, общая площадь раскопа составила около 20 кв.м.

Радиограмма полковника Ортюкова в штаб поисковой операции о событиях 5 мая 1959 г. Фотокопии радиограмм ныне размещены в свободном доступе Алексеем Владимировичем Коськиным, их можно видеть по адресу: http://fotki.yandex.ru/users/aleksej-koskin/album/161093/

По мере заглубления снег становился всё крепче. Как оказалось под ним по самому дну оврага протекал довольно бурный поток талых вод. Именно в этом ручье, под толщей снега примерно в четыре метра, в 18:40 было найдено человеческое тело в сером свитере. Как выяснилось позже это был труп Людмилы Дубининой.

Ортюков немедленно сообщил о находке в штаб поисковой операции, заодно упомянув о тяжёлых условиях работы и попросив прислать 6 инженерно-сапёрных лопат, 2 кайла и солдат покрепче.

Продолжая раскапывать толщу снега в овраге, поисковики обнаружили неподалёку от первого трупа тела ещё трёх без вести пропавших туристов - Золотарёва, Колеватого и Тибо-Бриньоля.

На самом дне оврага на глубине около 4 м. были найдены тела Людмилы Дубининой, Семёна Золотарёва, Александра Колеватова и Николая Тибо-Бриньоля. Тела находились рядом на удалении друг от друга не более 1 м. Логичным поэтому казалось предположение, что все четверо по какой-то причине оказались в одной снежной яме, где их и настигла смерть.

В этом же овраге, чуть поодаль, был найден настил, сделанный из срезанных молодых деревьев небольшой толщины. Для его сооружения были использованы 14 елей и 1 берёза, общая площадь настила была определена Ортюковым в 3 кв.м. Настил находился в толще снега на глубине примерно 2,5 м., т.е. заметно ниже уровня прилегающего к оврагу леса, но при этом отнюдь не на самом дне.

Настил был обнаружен в овраге на глубине около 2,5 м. Под ним в толще снега протекал ручей талой воды.

На настиле были обнаружены некоторые вещи, в частности, шерстяной свитер-безрукавка, тёплые трикотажные штаны с начёсом (пояс и низ на разорванных резинках), правая штанина чёрных спортивных штанов, найденных у оврага утром 5 мая Куриковым. Ну, а кроме этого - шерстяной коричневый свитер и... солдатская обмотка из шинельного сукна с коричневой тесьмой на конце. Обнаружение последней детали одежды смутило Ортюкова до такой степени, что он даже сообщил об этом штабу операции в своей радиограмме ("(...) появление обмотки мне непонятно"), чего обычно прежде не делал.

Обмотки военнослужащих уже второй раз всплывают в этом деле. Первый раз, напомним, некая обмотка неустановленной принадлежности была обнаружена среди вещей членов группы в аэропорту Ивделя ещё в начале марта 1959 г. Тогда прокурор-криминалист Иванов вместе с Юрием Юдиным составлял опись доставленного с перевала имущества и распределял вещи по принадлежности. Таинственная обмотка в материалы дела не попала и мы знаем о ней лишь по воспоминаниям Юдина. Можно не сомневаться в том, что и вторая обмотка точно также сгинула бы в безвестности, если бы факт её обнаружения на настиле не был зафиксирован в радиограмме Ортюкова.

Настил в овраге. Можно видеть сложенные по его углам вещи туристов, которые они почему-то так и не успели надеть.

Итак, наконец-то тела всех членов группы Игоря Дятлова были обнаружены. Теперь все нестыковки и неясности - по крайней мере теоретически !- должны были получить логичное и неопровержимое объяснение. Однако даже поверхностный анализ находок в овраге (и подле него) не только не прояснил картину случившегося на склоне Холат-Сяхыл, но напротив, привнёс новые неопределённости. Посмотрим на обстановку в овраге как на шараду и постараемся ответить на вопрос: "что здесь не так?"

Прежде всего, не подлежит сомнению, что четверо туристов, тела которых оказались найдены на дне оврага, бывали у кедра. Часть молодого ельника, пошедшего на сооружение настила, была срезана именно там. Ещё несколько деревьев были ими срезаны уже возле оврага, буквально в десятке метров от края. Уход от кедра в овраг был логичен, ведь именно закопавшись в глубокий снег можно было устранить воздействие самого опасного для замерзающего человека фактора - ветра. Но почему в таком случае в убежище в овраге оказались лишь четверо? почему к ним не присоединились Дорошенко и Кривонищенко?

Дубинина, Золотарёв, Колеватов и Тибо-Бриньоль сделали настил в толще снега в овраге для защиты от ветра и улучшения теплоизоляции от снега. Если они действительно страдали от холода и умерли вследствие замерзания, то логично было бы найти тела погибших непосредственно на настиле. Однако, поисковики увидели другую картину - все тела оказались вне настила, причём на удалении, исключающем самопроизвольное перемещение с течением времени (сползание, перекатывание, погружение в толщу снега). По разным оценкам удалённость тел погибших от построенного ими же самими настила составляла 6-10 м. Почему погибшие покинули его, ведь на заготовку веток для него они тратили немало сил?

Далее, совершенно непонятно выглядели манипуляции найденных в овраге людей с вещами. То, что умершие раньше прочих Дорошенко и Кривонищенко были раздеты товарищами, поисковики предположили ещё в самом начале розысков. Сам по себе вид найденных у костра под кедром тел красноречиво свидетельствовал о явном недостатке одежды. Теперь снятые и частично разрезанные детали верхней одежды были найдены, но почему-то они оказались на пути к настилу и на самом настиле, но отнюдь не на людях, снимавших одежду с трупов. Почему явно нуждавшиеся в утеплении туристы не одевались прямо у костра ? Ведь то, что они нуждались в дополнительной одежде, сомнению не подлежит - их потребность в этом оказалась столь велика, что они решились раздевать тела недавно умерших товарищей. Эта малоприятная процедура потребовала от них максимальной мобилизации воли и решимости жить. И что же получается: завладев драгоценными штанами и свитерами они почему-то стали уносить их подальше от костра, теряя по пути и не спеша надеть, оказавшись на настиле (здесь, кстати, надо сделать необходимое пояснение: одежда разрезалась не по недомыслию или ошибке, а с целью более удобного использования в последующем. Дело в том, что рукав или штанина трикотажного изделия могут послужить неплохой заменой отсутствующих перчаток или головного убора. Их можно завязать с одного конца и натянуть на голову или руку, а можно сделать это, не завязывая. Это один из весьма эффективных приёмов самоспасения на морозе, к которому иногда прибегают альпинисты, туристы, да и военные спецназовцы тоже - т.е. люди, вынужденные бороться с холодом и ветром на профессиональном, скажем так, уровне. То, что кто-то из оставшихся в овраге дятловцев пытался утепляться подобным образом, однозначно свидетельствует о его полном самоконтроле и адекватном поведении).

Но даже не это являлось главной странностью сделанных в овраге находок. Самое необычное заключалось в самом местоположении настила. Напомним, что кедр, подле которого были найдены тела Юрия Дорошенко и Георгия Кривонищенко, стоял над четвёртым притоком Лозьвы на удалении 70-80 м. от границы леса на небольшой возвышенности. Это был не холм и не сопка, но превышение над долиной было явственным и весьма крутым - примерно 5-7 метров, по воспоминаниям участников поисковой операции, на лыжах к кедру снизу было никак не подъехать, приходилось идти "лесенкой". Овраг же, в котором находился настил из еловых верхушек, располагался западнее от кедра и имел чёткое направление с юга на север. Кратчайшее расстояние между кедром и оврагом не превышало 25 м. А расстояние от кедра до настила из веток составляло примерно 75 м. Если мы вспомним о взаимном расположении покинутой туристами палатки на склоне Холат-Сяхыл и кедра, то нам придётся констатировать весьма неожиданный постулат: Золотарёв, Колеватов, Тибо-Бриньоль и Дубинина, проведя под деревом некоторое время, двинулись в обратном направлении. Да-да, они фактически пошли в сторону палатки, от которой только что бежали. Правда, в отличие от Игоря Дятлова и Зины Колмогоровой они вовсе не собирались возвращаться на склон, они всего лишь искали удобное убежище от ветра. Но для этого они пошли на юго-запад.

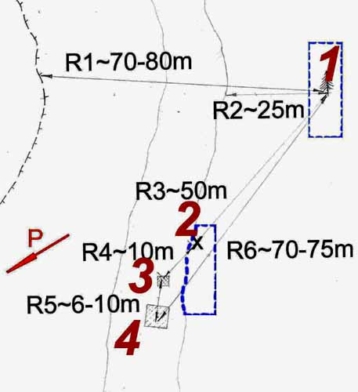

Эта схема демонстрирует взаимное расположение основных объектов в районе "кедр-овраг". Условные обозначения: 1 - кедр, 2 - место обнаружения разрезанных штанов и свитера на краю оврага, 3 - яма в овраге, в которой были найдены тела четырёх без вести пропавших туристов, 4 - настил из веток. Красная стрела "Р" показывает направление на оставленную на склоне Холат-Сяхыл палатку. Расстояния: R1 - расстояние от кедра до границы леса, R2 - кратчайшее расстояние от кедра до оврага, R3 - расстояние от кедра до места обнаружения разрезанных штанов и свитера, R4 - от места. где были брошены разрезанные вещи до места, где оказались найдены трупы погибших туристов, R5 - расстояние между настилом и местонахождением тел погибших, R6 - расстояние от кедра до настила. Синие штриховые линии условно показывают места заготовки лапника для настила в районе кедра и непосредственно у оврага.

Почему именно туда? Прежде чем ответить на этот вопрос следует особо подчеркнуть, что погибших в овраге туристов объективно следует признать людьми абсолютно адекватными и рассудочными, сохранявшими здравый смысл до последних мгновений жизни - в этом нас убеждает вся логика их действий. Мы докажем этот посыл ниже и покажем мотивацию членов этой маленькой групппы, пока же просто примем к сведению, что никаких безумным или малоосмысленных метаний по лесу, хаотичных действий и взаимного непонимания между ними в последние часы жизни не было. Дубинина, Золотарёв, Колеватов и Тибо-Бриньоль вместе искали выход из почти безвыходного положения и действовали согласованно. Именно так! Но почему они пошли к юго-западу? А не на северо-восток, север или восток, ведь двигаясь в тех направлениях они бы удалялись от источника опасности, погнавшего их со склона!

Причин может быть несколько. Самая очевидная заключается в том, что двинувшись в обратном направлении люди подставили ветру спины. Другими словами, им было комфортнее искать столь нужное убежище в темноте именно в том направлении. Расставшись с Кривонищенко и Дорошенко у кедра они оказались предоставлены сами себе и движение в юго-западном направлении было оптимально с точки зрения эргономики, т.е. минимизации затрат сил и энергии. К тому моменту (после спуска с горы) об экономии сил уже приходилось думать всерьёз - впереди была ночь и симптомы грядущих обморожений почувствовал уже каждый.

Сразу оговоримся, что истинного направления ветра в ту ночь в районе кедра не знает сейчас никто. Имеются сведения (от побывавших там туристов), согласно которым, в районе перевала Дятлова наблюдаются сильные ветры в направлении "запад-восток", т.е. через Уральские горы в сторону Сибири. Однако и мощные "сквозняки" с Ледовитого океана тоже нередки - именно они определяют суровый климат Западной Сибири. Но для нас сейчас важно другое: каким бы ни был ветер в тот вечер (восточным, северным или северо-восточным), четверо туристов, двинувшись прочь от кедра, повернулись к ветру спиной. Это предположение сейчас невозможно ни доказать, ни опровергнуть, но оно выгядит в высшей степени логичным. Ведь наша четвёрка не просто отправилась на поиски убежища от ветра - она ещё поволокла с собою несколько срезанных ёлок. Какая-никакая, а это была определённая физическая нагрузка, которую любой разумный человек в сложившейся 1 февраля 1959 г. ситуации постарался бы минимизировать.

Если мы посчтаем, что изложенная выше версия о направлении ветра вполне здрава и имеет полное право на существование, то из неё мы можем получить в высшей степени неожиданное и очень важное для понимания случившегося следствие. А именно: спускаясь от палатки к кедру, группа Игоря Дятлова всё время двигалась против ветра. Люди предприняли весьма опасный в тёмное время суток спуск с горы в направлении совсем неоптимальном! Точнее говоря, из всех возможных в той обстановке направлений они выбрали самое неудачное - они пошли вниз против ветра... И на это они решились без головных уборов, обуви и перчаток!

Казалось бы, поверни в другую сторону и иди к лабазу. И ветер будет дуть в спину, и лабазе быстро отыщутся обувь, дрова и сухари. Так нет же! Дятловцы не пошли к лабазу, они пошли против ветра в неизвестность. И в итоге остановились возле кедра.

И снова уместен вопрос "почему?" Почему так случилось? Ответ может быть только один - грозившая им опасность находилась вовсе не выше палатки по склону, она была с юга, со стороны лабаза. Фактически то, что погнало "дятловцев" вон из палатки, загородило им отход к лабазу, самим фактом своего присутствия не предоставило возможности вернуться назад. Другими словами, грозившая им опасность вовсе не плющила палатку, не топтала её, не утюжила и не каталась по ней бильярдным шаром. Появившаяся возле палатки угроза преграждала отход к югу и при этом выглядела достаточно серьёзной для того, чтобы никто из девяти туристов не попытался ею пренебречь.

Так-то...

Вывод фундаментальный и в принципе, на описанном нами фактологическом материале, явно преждевременный. Автор понимает, что самые простодушные и наивные читатели в этом месте поспешат расхохотаться и даже покрутят пальцем у виска. Запаситесь терпением, дорогие товарищи, и в своё время мы подойдём к этому же самому выводу совершенно с другой стороны.

Кстати, завершая затянувшийся монолог о странности местоположения настила, следует отметить такой нюанс. Многие исследователи трагедии 1959 г. обращали внимание на "странную нелогичность" его расположения к юго-западу от кедра. Движение четырёх членов группы в направлении обратном первоначальному казалось многим абсурдным и лишённым всякого смысла. Дело даже доходило до того, что некоторые участники интернет-обсуждений всерьёз задавались вопросом "а не ошибся ли Ортюков с определением сторон света?" и пытались доказать, что истинное положение настила соответствует вовсе не юго-западному направлению от кедра, а юго-восточному. Прямо скажем, довольно лукавое предположение, лишённое притом всяческого основания ; Ортюков, разумеется, не ошибался в определении сторон света, да и радист Неволин, участвовавший во всех работах у кедра и в овраге (имеются его фотографии сделанные во время раскопки настила), обратил бы внимание на ошибочность передаваемого им текста. Ломать голову над несуществующей проблемой незачем - своё убежище четверо туристов действительно оборудовали в овраге именно к юго-западу от кедра. И действовали они при этом в высшей степени логично, здраво и во всех смыслах оправданно.

Извлечение тел из ручья в овраге. Человек в форме с хорошо различимыми погонами - Ортюков; на фотографии справа мужчина в вязаной шапочке - радист Неволин.

Вернёмся, впрочем, к фабуле повествования. Обнаруженные в овраге тела четырёх погибших туристов были полностью промёрзшими, однако их извлечение из толщи снега таило угрозу быстрой разморозки и начала гниения плоти.

Слева: Людмила Дубинина и Николай Тибо. Справа: Семён Золотарёв и Александр Колеватов. Фотографии были сделаны перед помещением тел в брезентовые мешки и отправкой на судебно-медицинское исследование.

Чтобы задержать этот процесс полковник Ортюков распорядился обложить тела еловым лапником и зашить в брезент, что и было проделано, однако тут возникла почти неразрешимая проблема: обслуживающие поисковую группу вертолётчики отказались эвакуировать тела в Ивдель, где преполагалось их анатомирование. Мотивировали свой отказ пилоты просто и непробиваемо - существуют правила транспортировки трупов, так давайте их придерживаться! Лётчики желали, чтобы тела погибших поместили в цинковые гробы. Можно понять негодование полковника Ортюкова - в феврале-то те же самые вертолётчики без лишних словопрений перевезли тела туристов просто уложив их на брезент в грузовом отсеке. Пилоты, однако, не отступали. Дело дошло до скандала, Ортюков даже жаловался на взбунтовавшихся вертолётчиков штабу поисковой операции. В конце-концов, цинковые гробы были заказаны и доставлены...

История с цинковыми гробами и упрямыми вертолётчиками упомянута здесь неслучайно. Запомним её, поскольку она питает один из самых устойчивых мифов, связанных с погибшими в 1959 г. туристами. В своё время нам ещё придётся вспомнить и о принципиальных вертолётчиках, и о неожиданном требовании поместить найденные в овраге тела в цинковые гробы.