7. Когда же туристы ставили палатку на склоне Холат-Сяхыл?

Какова была официальная (т.е. следствия) точка зрения на события, связанные с гибелью группы Дятлова, к середине марта 1959 г.?

На основании изучения следов группы в районе лабаза (обнаруженного, напомним, 2 марта 1959 г.), дневников членов группы, найденных в палатке (Дорошенко, Дятлова, Колмогоровой, Кривонищенко и Тибо-Бриньоля) считалось доказанным, что 31 января 1959 г. группа вышла к подножию Холат-Сяхыл и даже сделала попытку подняться по склону. Сильный ветер заставил туристов вернуться к реке Ауспия и стать на ночлег в лесу перед горой. Ночь на 1 февраля прошла благополучно, группа встала поздно, хорошо отдохнувшей. Некоторое время после подъёма ушло на подготовку и приём пищи, после чего туристы приступили к устройству лабаза.

Выдвижение из долины Ауспии вверх по склону Холат-Сяхыл последовало примерно в 15 часов, т.е. довольно поздно, принимая во внимание малую продолжительность светового дня. Заход Солнца 1 февраля д.б. последовать, согласно календарю, в 17:02. В фотоаппаратах членов группы, найденных в палатке, были обнаружены кадры, сделанные в условиях низкой освещённости (сейчас эти фотоснимки широко распространены в Интернете, в частности их можно видеть в весьма информативной подборке фотоматериалов, составленной Коськиным Алексеем Александровичем, исследователем трагедии группы Дятлова). Прокурор-криминалист Иванов, оценив качество изображений и светочувствительность плёнки (равную 65 ед.), определил время фотографирования - около 17 часов. Т.е., по мнению следователя, последние кадры были сделаны перед самым заходом Солнца, в вечерних сумерках.

Эти фотографии считаются последними снимками группы Игоря Дятлова. Следствие посчитало, что фотоснимки сделаны около 17 часов 1 февраля 1959 г. во время восхождения группы на перевал и постановки палатки на склоне Холат-Сяхыл.

Между прочим, в вопросе определения времени последних фотографий, следователь Иванов допустил грубую ошибку, на которую необходимо здесь указать, поскольку она будет очень важна для понимания случившегося с погибшей группой. Дело в том, что 1 марта 1957 г. деление СССР на часовые пояса подверглось значительному изменению, в силу чего Свердловская область оказалась включена в группу регионов, имеющих поправку относительно времени Гринвичского меридиана +5 часов. До этого же Свердловская область находилась в поясе в поправкой на 1 час меньше и это намного лучше соответствовало местному времени. Мартовская 1957 г. реформа часовых поясов вообще была довольно нелепой и привела к многочисленным абсурдным казусам, например, Воркута, расположенная заметно восточнее Свердловска, стала жить по московскому времени, а Свердловск "уехал" от неё на +2 часа (что, вообще-то, противно как здравому смыслу, так жизненному опыту, поскольку человек, перелетевший из Воркуты в Свердловск "терял" 2 часа за счёт перевода часовых стрелок, но при этом получал эти же часы за счёт удлинения светлого времени суток. Бред, конечно, но жителям Страны Советов было не привыкать к идиотским реформам "дорого Никиты Сергеевича").

Это фрагменты карт с указанием деления территории СССР на часовые пояса. Справа: карта 1940 г., часовой пояс Свердловской области соответствует истинному времени на её территории (+4 часа к времени по Гринвичу). Слева: карта после мартовской реформы 1957. Время Свердловской области прибавило 1 час, перестав соответствовать истинному. Представьте ощущения человека, перелетевшего из Воркуты в более западную Пермь, в его сутках окажется 26 часов..! Знаком "*" показано приблизительное положение горы Холат-Сяхыл.

В контексте нашего повествования необходимо отметить, что прокурор-криминалист Иванов, как впрочем, и все поисковики, жил по свердловскому времени. И при составлении всех своих документов он также руководствовался временем Свердловска. Однако "свердловский полдень" не соответствовал "астрономическому полдню" для Холат-Сяхыл и более того, он даже не соответствовал таковому для самого Свердловска. Помимо этого, продолжительность дня, рассчитанная астрономами для областного центра, не совпадала с таковой для северных районов области в силу большой её протяжённости в меридианальном направлении. Эта очевидная, в общем-то, мысль, видимо, не посетила голову прокурора-криминалиста не только в 1959 г., когда он расследовал дело, но и через 30 с лишком лет, когда принялся с немалой помпой вещать в многочисленных интервью о своих незаурядных наблюдениях и открытиях, связанных с настоящим расследованием. Другими словами, думающий головой следователь никогда бы не написал, что около 17 часов 1 февраля на 61°45' северной широты можно фотографировать без фотовспышки.

Поскольку мастер розыскных дел не выяснил точного времени восхода и заката на широте горы Холат-Сяхыл 1 февраля, нам придётся это сделать самостоятельно. Сначала определим поправку для астрономического полдня на перевале Дятлова относительно поясного времени (т.е. свердловского): П=Дм-[(Тм-Томск)+3+Лп]. В этой формуле Дм - точное время для данной долготы места, Тм- время часового пояса, Томск- время московское, Лп- поправка на летнее время (в нашем случае Лп=0). Географическую долготу перевала Дятлова принимаем равной 59°27' восточной долготы.

Искомая поправка составит : П=(59°*4мин. + 27'*4 сек.)-[2час+3час+0час]=(236 мин.+108 сек.)-5 час.=3 час.57 мин.48 сек.-5 час.= -1 час. 2 мин. 12 сек.

Т.о. истинный полдень на склоне Холат-Сяхыл наступал не в 12 часов дня по свердловскому времени, а на 1 час.2 мин.12сек. позже, т.е. в 13:02 (округляя до минут). Довольно заметная погрешность, которая летом, кстати, увеличивалась ещё на час.

В зимнюю пору продолжительность светового дня заметно сокращается при движении с юга на север. 1 февраля на 58° северной широты его продолжительность равна 8 час. 18 мин., а на 64° - 7 час. 06 мин. Считая, что гора Холат-Сяхыл находится на 61°45' северной широты, а продолжительность светового дня сокращается по линейному закону, мы можем определить, что 1 февраля светлое время суток было равно 7 часам 32 минутам (Расчёт этот приблизителен, поскольку меридиан, строго говоря, не является окружностью (Земля сплюснута с полюсов!) и потому закон изменения длины светового дня на самом деле будет нелинейным, но для целей нашего исследования погрешность в пределах минуты вполне допустима.). Узнав длину светового дня и зная время истинного полдня, не составляет труда выяснить время восхода и захода Солнца. 1 февраля 1959 г. Солнце на широте Холат-Сяхыл взошло в 9:16, а зашло в 16:48 (секунды при расчёте отброшены).

Однако полученный результат, хотя и отличается заметно от прикидок следователей, всё же не является окончательным и правильным. Принимая во внимание, что наш расчёт сделан для ровного горизонта, а группа Дятлова находилась в горной местности, "задиравшей" горизонт вверх, необходимо ввести поправку на искажение лини горизонта.

Для этого обратимся к карте местности, изображающей течение реки Ауспия и местоположение лабаза, сделанного, как известно, на месте последней стоянки туристов в лесной зоне. Высота местности над уровнем моря, где был устроен лабаз, составляет примерно 650 м. Обращают на себя внимание отроги Уральского хребта к юго-западу, чьё превышение над уровнем лабаза (и лагеря "дятловцев") достигает 300-350 м. Могли ли эти горы заслонить низкое зимнее Солнце 1 февраля и если "да", то во сколько именно это произошло?

Подобный расчёт не представляет особой сложности (сказанное, разумеется, не относится к прокурорам Иванову и Темпалову, которые не удосужились провести его). На широте 61°30', примерно соответствующей широте перевала Дятлова, в день зимнего солнестояния наше светило не поднимается над горизонтом более чем на 6°. В последующие дни высота полуденного стояния Солнца прирастает с осреднённой скоростью 1° в неделю. Т.е. 1 февраля высота полуденного Солнца, увиденного членами группы Дятлова, никак не могла превышать 10°30'.

Далее. Отроги гор высотою 900 и более метров, отстоящие от лагеря на удалении примерно 2,2 км., "задирали вверх" горизонт дятловцев не менее, чем на 6°30', и понятно, что в какой-то момент миновавшее зенит Солнце должно было "нырнуть" за них. Склон стал загораживать падающий в долину Ауспии солнечный свет в 14:34, в ту минуту туристы смогли им полюбоваться в последний раз (если, конечно, это позволяла облачность). Более в своей жизни им сделать этого не довелось. С этого момента группа Дятлова находилась в зоне всё более сгущавшихся сумерек.

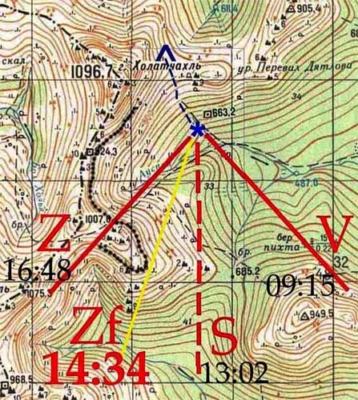

Эта схема позволяет наглядно представить видимый из лагеря "дятловцев" путь Солнца по небосводу 1 февраля 1959 г. Условные обозначения: "*"- место лагеря группы Дятлова в долине р.Ауспия; "V"- направление на восход Солнца в 09:15, который туристы не могли видеть, т.к. Солнце выходило из-за горизонта за склоном горы 949,5 м.; "S"- истинный полдень в 13:02, в это время Солнце пересекло меридиан лагеря и находилось от него строго на юге; "Z"- направление на закат, который д.б. произойти на широте лагеря в 16:48 (как и восход, его туристы не могли бы видеть из лагеря из-за искажённой горами линии горизонта); "Zf"- закат фактический, имевший место в 14:34. В это время Солнце зашло за отрог Уральских гор при высоте стояния около 6°30' и более не показывалось. Группа Дятлова с этой минуты оказалсь в условиях резко ухудшившейся видимости. Чёрный пунктир "....." обозначает высоты 900 м., угловая высота которых превышала высоту стояния Солнца после 14:34 для наблюдателя, находившегося в лагере "дятловцев". Синий пунктир "- - - -" условно показывает направление и длину последнего перехода группы.

Все эти выкладки имеют, разумеется, определённую погрешность, которая связана, не только и не столько с неточностью расчётов, сколько с неопределённостью местоположения лагеря и неизбежной неточностью карт. Но все эти погрешности не отменяют сделанного нами фундаментального вывода: туристы оказались в темноте много раньше, чем думали следователи. Необходимо признать, что ни о каких фотосъёмках "около 17 часов" в условиях захода Солнца в 14:34 (или около этого времени) говорить не приходится. Тем более на плёнку с невысокой светочувствительностью, которая находилась в фотоаппаратах туристов (все они использовали плёнку в 65 ед., в то время как для съёмок в сумеречное время тогда применялась более чувствительная - 130 ед.). Последние фотографии "дятловцев" сделаны в условиях плохой видимости - низкой облачности и метели, что также объективно должно было ухудшить условия фотосъёмки. Тем не менее, фотографии всё же получились и их качество вполне удовлетворительно. А это означает, что фотографирование осуществлялось в условиях относительно неплохой освещённости. Последние фотоснимки были сделаны гораздо ранее того времени, которое предполагали Иванов и Темпалов, самое позднее, в районе 15 часов, видимо сразу по выходу из леса на склон.

Изложенные выше математические и астрономические соображения являются вовсе не гимнастикой для ума, а преследуют сугубо практическую цель. Они позволяют нам сделать принципиально важный вывод о том, что в последний день своего похода группа допустила фундаментальную ошибку, связанную с неправильной оценкой продолжительности светового дня. В предшествующие дни "дятловцы" двигались вдоль реки Ауспия и наблюдали постепенно повышающийся рельеф местности, не создававший никаких помех солнечному свету. В этом смысле даже деревья в лесу и низкая облачность мешали им куда больше. Туристы без сомнения знали, что световой день на Ауспии заметно короче свердловского и при планировании своих действий делали на это нужную поправку. Но 1 февраля они оказались в совершенно новой местности. Если горы, обступившие их, уподобить чаше с неровными краями, то их лагерь оказался на самом её дне. 1 февраля Солнце появилось из-за гор позже обычного, а скрылось за горами раньше. Если бы члены группы делали поправку на сильно укоротившийся световой день, то не было бы у них никакого "пассивного подъёма" и лабаз бы они заложили накануне вечером.

В середине дня 1 февраля, обратив внимание на то, что Солнце скоро скроется за горами, они несомненно ускорили сборы. Произошло это в районе 14 часов, скорее раньше, чем позже. Группа, и без того отстававшая от графика, вдруг столкнулась с угрозой потерять напрасно целый день! Сборы были максимально быстрыми и, думается, туристы покинули место ночёвки до солнечного заката, т.е. заведомо раньше 15 часов, на которые ориентировались следователи. Двигались туристы со всей возможной быстротой в условиях всё ухудшающейся освещённости (мы пока ничего не говорим о возможном снегопаде, низовой метели и т.п. нюансах зимней погоды - разговор об этом предстоит особый). Переход длился недолго, часа полтора, если не меньше, потому-то "дятловцы" и прошли 1 февраля совсем немного - менее 2 км.

Допущенная туристами ошибка имела приниципиальное значение. Именно она запустила цепь событий, неумолимая логика которых через несколько часов привела группу к гибели. Что может означать эта сдвижка во времени применительно к судьбе группы Дятлова нам ещё придётся говорить в этом очерке.