16. Про маленькие ушки большого зверя. КГБ и группа Дятлова: непредвзятый взгляд

Но почему это постановление родилось через 3 дня после приобщения к делу материалов радиологической экспертизы? Видимо, потому, что такой выход из создавшегося полоджения счёл оптимальным заказчик этой самой экспертизы. Он получил интересовавший его результат и решил от дальнейших работ по установлению причин гибели туристов отсечь всех посторонних. И тут самое время ответить на вопрос: а кто вообще мог предложить следователю Иванову, точнее, его руководству, провести радиологическую экспертизу одежды найденных в ручье трупов? В принципе, таковых инстанций может быть несколько, но наиболее вероятным кандидатом на роль "бдительного ока" представляется КГБ.

И мы постараемся это доказать.

Существует несколько косвенных доводов в пользу того, что Комитет Государственной Безопасности пристрастно следил за ходом поисковой операции в долине Лозьвы. И не только потому, что "Конторе" по статусу положено контролировать воинские коллективы, а потому, что в розыске пропавших туристов отечественная госбезопасность имела свой особый, скрытый от посторонних глаз интерес.

В числе погибших туристов, напомним, был Георгий Кривонищенко, работавший в закрытом уральском городе Озёрске, носившем тогда неблагозвучное название Челябинск-40 ("сороковка"). Это был город атомщиков, построенный рядом с т.н. заводом №817, известном в последующие годы как ПО "Маяк". На шести реакторах этого завода осуществлялась наработка оружейного плутония, т.о. Кривонищенко был из разряда тех людей, кого в те времена называли "секретный физик" и притом произносили слова эти только шёпотом. Хотя Георгий закончил строительный факультет и вовсе не был физиком в точном значении этого слова, он безусловно имел допуск к гостайне и просто в силу своего допуска на один из секретнейших объектов страны являлся хорошо осведомлённым секретоносителем. Кстати, упомянутое выше словосочетание "секретный физик" ныне почти забыто, а в 50-60-е годы оно было широко распространено и всегда употреблялось с искренним уважительным подтекстом. Принадлежать к когорте создателей ядерного оружия и ракетной техники значило тогда быть частью элиты общества. Советский народ знал, что где-там, в секретных местах, скрытых от глаз шпионов и просто посторонних лиц, живут и работают "секретные физики и ракетчики", они-де куют ракетно-ядерный щит Родины и это - лучшие люди страны! О том, что подавляющая часть создателей самого современного оружия живёт прямо у них под боком и зачастую ходит теми же улицами, советские люди даже не могли и подумать. Понять степень крайней засекреченности ракетно-ядерных разработок поможет история жизни Сергея Павловича Королёва: о том, что он Генеральный Конструктор космической и ракетной техники его родственники, за исключением жены, узнали лишь после смерти Королёва! Пока он был жив, вся родня считала его инженером-строителем, разъезжающим по стройкам народного хозяйства, никто никогда не видел его с орденами, а уж тем более Звёздами Героя Социалистического труда (их у него было две). Это не вовсе не скромность - такого рода закрытость даже от самых близких людей была в те годы одним из неотъемлемых элементов режима соблюдения гостайны.

Когда Георгий Кривонищенко, ушедший в турпоход с группой Дятлова, не вышел на работу, его непременно должны были хватиться. Не столько коллеги, сколько сотрудники отдела (службы) режима. Ещё бы - исчезновение секретоносителя, да тем более второй категории допуска (к совсекретным документам) - это ЧП в масштабах предприятия, как минимум! Должна была начаться проверка причин отсутствия, причём формальное объяснение - участие в походе студентов свердловского "Политеха" - должно было вызвать обоснованное недоверие. Контрразведка всегда и во всём видит самое плохое, недоверие для работника этого профиля - черта профессиональная. А тут такое инфантильное объяснение - поход по горам со студентами, с которыми исчезнувший инженер даже не учился (уточним, что Георгий закончил "Политех" летом 1957 г., т.е. более чем за полтора года до похода)!

А теперь вспомним, что Георгий Кривонищенко был не единственным секретоносителем в составе тургруппы. Имелся ещё один работник глубоко режимного производства - Рустем Слободин. И в отношении него всё сказанное выше верно точно также, как и в отношении Георгия. А значит поводов волноваться у охранителей гостайн должно быть в два раза больше...

Посмотрим на ситуацию глазами профессионального контрразведчика: странен ли длительный зимний поход? Подозрителен ли? Да ещё как! А вдруг "турпоход" всего лишь "легенда" для потенциального изменника Родины! Вдруг группа ушла без Кривонищенко, или без Слободина, либо кто-то из них отделился от группы и держит сейчас путь к китайской границе, скрывая в рюкзаке сверхсекретные материалы по отечественным ядерным технологиям? Или в Иран? Или в Турцию, которая, между прочим, член НАТО? Или на встречу с каким-нибудь агентом западной разведки? Что делать контрразведке в этой ситуации, ждать, пока группа Дятлова выйдет из леса? Так она может и не выйти вовсе, если изменник Родины позаботился о яде...

Первый вопрос, который решается при исчезновении секретоносителя - это установление списка информационных материалов и документации, к которым тот имел допуск, с которыми работал или брал для ознакомления. Изучается формуляр секретной библиотеки, осматривается рабочее место, производится обыск по месту жительства, вскрываются связи... И в процессе этой работы контрразведчики должны были обнаружить следы хранения в доме Кривонищенко радиоактивных штанов и свитера.

Т.о. всплывал факт грубейшего нарушения режима секретности. Одежда, несущая на себе радиоактивные следы сверхсекретного производства не должна покидать режимную территорию. Потому как следы эти уникальны, изотопные микроследы (т.н. "хвосты") несут в себе исчерпывающую информацию о том, что и как именно производят реакторы. В глазах иностранных разведок эти следы ценнее самых секретных карт Генштаба. Тем более, не забываем, что речь идёт о конце 50-х годов, когда ядерный потенциал СССР для западных разведок являлся настоящей "террой инкогнито". Такова должна была быть логика отечественных контрразведчиков в феврале 1959 г., когда они узнали об исчезновении в составе группы Игоря Дятлова "своего" секретоносителя - Георгия Кривонищенко. То, что они его искали и было заведено соответствующее розыскное дело сомнению не подлежит ; другое дело, что в Интернете об этом никогда не напишут и о розысках те, кто знает, не расскажут.

Стоп! скажет в этом месте внимательный читатель, а причём тут вообще Георгий Кривонищенко? Его не было в овраге, его труп нашли одним из первых, под кедром, вместе с Юрием Дорошенко! Какая может быть связь со странной радиологической экспертизой, назначенной спустя два с половиной месяца?

Связь прямая! В том-то и дело, что когда тело Кривонищенко нашли под кедром экспертизу проводить было решительно незачем - Георгий был раздет до кальсон (на нём были одеты, напомним, нательная рубашка, рубашка-ковбойка, плавки и кальсоны). Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять - погибший был раздет, причём раздет не теми туристами, кого нашли на склоне (те оказались облачены в свою одежду), а последней четвёркой. Радиологическая экспертиза в марте была совершенно бесполезна, поскольку её заказчик (т.е. КГБ) знал, какие именно детали одежды будут нести радиоактивную пыль! Это должны были быть свитера и штаны, ненайденные под кедром.

Именно их искали поисковики, выбиваясь из последних сил, на протяжении всего марта и апреля. Комитет Госбезопасности требовал прояснить судьбу одежды со следами изотопной пыли - её-то и искали старательно люди Ортюкова, думая, что ищут тела. То же самое думал и следователь Иванов, его никто не посвящал в истинную подоплеку странной настойчивости руководства областной прокуратуры. Кстати, полковник Ортюков не раз и не два предлагал приостановить поисковую операцию до схода снега, находя для этого вполне разумные обоснования (экономия сил участников и государственных средств, ведь после схода снега можно будет значительно сократить численной поисковой партии). Но советы Ортюкова никого из принимающих решения не интересовали, поскольку искали в первую очередь не трупы погибших, а недостающующую одежду со следами радиактивной пыли.

Кстати, есть ещё один - второй по счёту - довод в пользу того, что некая осведомлённая инстанция знала о наличии у Георгия Кривонищенко радиоактивной одежды. Уже упоминалось, что его (единственного из первой пятёрки найденных туристов) похоронили на Ивановском кладбище, закрытом к тому времени. Для Кривонищенко было сделано исключение и захоронение на закрытом кладбище разрешили. Только вот есть в этом великодушном разрешении городских властей маленькая неувязочка - родители Георгия об этом не просили. Существует и другая странная неувязочка - Кривонищенко оказался единственным из первой группы, кого похоронили в закрытом гробу. Гроб для прощания открыть не разрешили (неизвестно кто!), хотя объективных причин для этого, вроде бы, не существовало. У погибшего молодого человека, как нам известно, был исклёван кончик носа, но это такой дефект, который без особых проблем могли компенсировать усилия гримёра - нос из парафина, резиновый клей, побольше пудры и никто бы не понял, что недостающую часть "надставили". В целом, тело Георгия Кривонищенко не выглядело пострадавшим сильнее остальных, однако Зину Колмогорову, с ужасно изменившимся цветом кожи и повреждениями лица, или Рустема Слободина с отёчным синяками на висках и ссадиной на верхнем веке, почему-то хоронили в открытых гробах, а вот Георгия, друзьям и близким так и не показали.

Комментировать этот момент вряд ли нужно. Сказано достаточно... Хотя нет, кое-что хочется добавить. Отец погибшего - Кривонищенко Алексей Константинович - был крупным номенклатурным работником, возглавлял крупный строительный трест "Уралэнергостроймеханизация", но коренным свердловчанином не являлся. Уже буквально через год он уехал из Свердловска на стройку крупного объекта в Северном Казахстане, вполне возможно, что осознанно попросил о переводе в другой регион, чтобы быть подальше от места, с которым связана смерть сына. На новом месте Алексея Константиновича прозвали "дедом" за белую от седины голову (тогда ему, кстати, едва только исполнилось 53 года!). После отъезда, он просил разрешить перезахоронение тела Георгия на своей исторической Родине, на Украине. Как нетрудно догадаться, в этом Алексею Константиновичу было отказано без объяснения причин. Вот теперь, пожалуй, сказано уже достаточно….

Помимо всех этих странностей существует ещё одно косвенное подтверждение осведомлённости КГБ о наличии среди туристов группы Дятлова радиоактивных материалов. Известны воспоминания уже упоминавшегося в этом очерке Владимира Ивановича Коротаева, начинающего тогда работника ивдельской прокуратуры, о том, как проводилась в мае 1959 г. судебно-медицинская экспертиза тел туристов, найденных в овраге. По словам Коротаева, в ивдельский морг была доставлена 200-литровая бочка со спиртом, в которой ополаскивались (дословно "окунались") все, присутствовавшие при вскрытии лица. Мера предосторожности, прямо скажем, очень странная, к которой никогда не прибегают при анатомировании трупов. Патологоанатомы уже в 50-х гг. работали в высоких, до локтей, резиновых перчатках, толстых и грубых, не похожих на обычные хирургические. Их невозможно случайно проткнуть и прорезать инструментом, так что бочка спирта, как средство дезинфекции, даже тогда представлялась чем-то изряда вон выходящим. Однако бочку, если верить Коротаеву, доставили и все семеро человек, присутствовавшие при вскрытии, добросовестно в ней ополоснулись. Хотя сами толком и не знали зачем - просто им посоветвоали так поступить (кто? когда? и для чего?- понять толком из рассказа Коротаева невозможно, он слишком сумбурен и в некоторых местах кажется недостоверным).

История с бочкой спирта в морге представляется совершенно необъяснимой, если не принять во внимание нюанс, малопонятный современным жителям России. В 50-х гг. прошлого века в условиях всеобщей ограниченности в средствах и отсутствии даже элементарных вещей (вспомним про спальники, которых не было у "дятловцев") на спирт смотрели как на панацею чуть ли не от всех болезней. Считалось, что особенно хорошо спирт уничтожает пыль. В те времена экипажам подводных лодок раз в неделю выдавали кружку спирта и ватный тампон - для обтирания. Это не шутка, тогда действительно считалось, что спирт смоет радиоактивную пыль с тела лучше, чем обычная вода. Молодым матросам так и объясняли : "красное вино выводит изотопы из внутренностей организма, а спирт - смывает с кожи". Выглядит такая дезинфекция, конечно, архаично, но что было - то было, из песни слов не выкинешь...

В нашем случае государство расщедрилось больше - выделило аж бочку спирта! Нам же, однако, интересно другое : кто мог побеспокоиться об этой бочке загодя, до проведения радиологической экспертизы? Кто оказался столь прозорлив?

Ответ может быть один: только тот, кто знал, что среди вещей погибших туристов должны быть радиоактивные. Или по крайней мере, имел все основания считать, что таковые должны быть. Не следует забывать, что бочка спирта в те времена в таком медвежьем углу, как Ивдель - это сущий клад, за который можно было поиметь немало материальных благ, и так просто её было не сыскать. Вряд ли ошибёмся, если предположим, что в крохотном Ивделе вообще не было бочки спирта, её явно пришлось специально везти из Серова, или даже Свердловска. Тем не менее, административного ресурса у нашей осведомлённой инстанции вполне хватило на то, чтобы отыскать на просторах Свердловской области лишнюю бочку спирта и живо доставить её в тюремный морг...

Однако, не станем отвлекаться по столь брутальному поводу, как появившаяся из ниоткуда бочка спирта, а задумаемся над куда более принципиальным вопросом: должен ли был следователь Лев Никитович Иванов, узнав о наличии предметов одежды со следами радиоактивной пыли, установить изотопный состав выявленного загрязнения? Безусловно, да, поскольку некоторые радиоактивные изотопы чрезвычайно токсичны. Если на одежду Георгия Кривонищенко попала некая ядовитая пыль (или раствор - не имеет значения), то не представляют ли эти вещества (или вещество) опасность для окружающих по своему основному, скажем так, месту хранения? Сегодня изотоп попадает на одежду Кривонищенко, завтра - Иванова, послезавтра - Сидорова, а через полгода Свердловск (или Челябинско-40, ещё неизвестно, что хуже) окажется зоной сплошного радиоактивного поражения, словно Хиросима или Нагасаки. Можно ли игнорировать факт утечки (утраты) радиоактивного изотопа, возможно очень токсичного, по основному месту его хранения? Ведь такой изотоп подлежит строжайшему учёту и наверняка есть лица, ответственные за его учёт и безопасное хранение! Нет ли преступной халатности с их стороны? Вот нормальная логика правоохранителя, столкнувшегося с ситуацией, подобной той, в которой очутился следователь Иванов, узнав о наличии радиоактивного загрязнения одежды Кривонищенко.

Чтобы стал понятен ход дальнейших рассуждений, автор позволит себе небольшое оступление, основанное на личном опыте и наблюдениях, сделанных ещё в давнюю ныне пору "плановой социалистической экономики". В далёкие ныне 80-е годы прошлого столетия автору, тогда ещё студенту ленинградского Механического института (широко известного в узких кругах под сталинским сокращением "Военмех"), пришлось проходить практику на одном крупном предприятии, занятом производством комплектующих для лучших в мире морских крылатых ракет. Завод имел мощное гальваническое производство, нам его показывали во время экскурсии по предприятию в первый день практики. Впечатление это место произвело сильное - стерильная чистота, кафель кругом, точно в морге, специфический запах испарающихся кислот и щелочей. В помещении множество - несколько десятков - ванночек, над которыми укреплены своеобразные "шампура". На них подвешивают изделия, подвергающиеся гальванообработке. Самой разнообразной - никелированию, хромированию, золочению, оцинкованию. Персонал - одни только женщины, что понятно - в 80-е годы в Советском Союзе хищение с промышленных предприятий приняло вид систематический и уже неуправляемый. Воров называли "несунами", клеймили их на всех уровнях, но побороть это явление было совершенно невозможно - мужик за бутылку был готов вынести с завода всё, что не приколочено. Женщины в этом отношении были лучше контролируемы, поскольку меньше пили. А поскольку гальванический цех имел дело с веществами не только ядовитыми, но и очень ценными (золото, серебро), т.е. вынести оттуда для продажи можно было много чего интересного, то рабочих допускать туда не следовало.

Так получилось, что практику я начал проходить в подразделении, которое располагалось неподалёку от упомянутого гальнического цеха, в том же здании, буквально через коридор. И в один далеко не прекрасный день, стал свидетелем явления внушительной группы людей в костюмах, при галстуках и с выражениями лиц, мало похожими на те, что имели советские инженеры той поры. Группа оказалась состоящей из работников местной службы режима, КГБ и прокуратуры, и вся эта замечательная компания явилась в гальванический цех, чтобы проверить порядок ведения и хранения технологической документации, а также произвести необходимые выемки документов прошлых лет. Через несколько часов причина столь неприятного визита прояснилась - оказалось, что покончил с собою пенсионер, всеми уважаемый человек, работавший в этом цеху лет семь назад. Покончил, выпив яд, некогда похищенный, как оказалось по месту работы. И в его квартире нашли ещё несколько пузырьков с особо ядовитыми веществами. Происхождение их сомнений не вызывало.

Механизм хищений, разумеется, чрезвычайно заинтересовал "компетентные ведомства", ибо теоретически сделать это было крайне непросто - порядок работы был таков, что каждый этап техпроцесса контролировался несколькими лицами и должен был фиксироваться в служебных документах. "Компетинтные инстанции" подозревали сговор нескольких работников с целью массового хищения особо ценных и ядовитых веществ.

Сразу скажу, что не знаю, чем закончилась работа следственной группы - когда моя студенческая практика подошла к концу работа эта ещё продолжалась. Люди в штатском, казалось, бессистемно шныряли по территории, пристрастно интересовались всем подряд и порой попадались на глаза в самых неожиданных местах. Кого-то из старых работников тягали на допросы, задавали неприятные вопросы и обстановка на заводе в целом оставалась довольно нервной. Но речь в данном случае идёт не о конкретном расследовании, а той, весьма показательной реакции, которую вызвало у власти сообщение о выносе с территории завода веществ, подлежащих особому учёту. Подчеркну - речь идёт о веществах нерадиоактивных!

В случае с радиоактивными веществами организация учёта и хранения была куда строже. Внутри самих предприятий, работавших с такими веществами, организовывались посты дозиметрического контроля, рабочая одежда списывалась и уничтожалась регулярно, сообразуясь с накопленной дозой облучения. В Ленинграде, как известно, строились корабли с атомными силовыми установками, первый из них - ледокол "Ленин", спустили на воду в декабре 1957 г. на Балтийском заводе. Все лица, привлечённые к операции загрузки ядерного топлива в три реактора этого ледокола, каждую смену одевали новую рабочую одежду - старая уничтожалась, как получившая опасную дозу загрязнения. Дважды одна и та же одежда уже не выдавалась!

Во второй половине 50-х г. прошлого уже существовало полное понимание опасности радиоактивного облучения. В 30-40-х годах, например, в аптеках Советского Союза продавались слабые растворы солей урана, дабы каждый желающий мог сделать себе аналог "радоновой ванны" на дому. Зачем ехать на Кавказ, если можно купить пузырёк, развести его водой в указанной пропорции и принять целительную ванну не выходя из дома! Однако, к середине 50-х вся эта торговля закончилась - в рецептурном справочнике того времени, регламентирующем состав лекарств, разрешённых к отпуску в аптеках Советского Союза, солей урана уже найти.

Поэтому, возвращаясь к истории с радиоактивными свитерами и шароварами, найденными на погибших туристах, необходимо констатировать - следствие, столкнувшись с подобным фактом, должно было предпринять меры по установлению изотопного состава загрязнения. Радиационная лаборатория Свердловской горсанэпидемстанции не располагала необходимой для этого техникой - это нам известно от Левашева, главного радиолога города, которого следователь Иванов допросил после проведения физико-технической экспертизы (Левашёв дословно высказался так: "Отсутствие соответствующих приборов и условий в лаборатории не позволили произвести радиохимический и спектрометрический анализ для определения химической структуры излучателя и энергии его излучения."). Тем не менее, задача установления изотопного состава пыли, оказавшейся на одежде погибших, была вполне решаема. В Свердловске того времени имелись предприятия, оснащенные техникой, необходимой для проведения ядерной спектроскопии или радиометрии. В том же самом Челябинске-40 подобный анализ могли успешно сделать с высокой точностью, располагая буквально долями миллиграмма неизвестного изотопа (или смеси изотопов). Следователь вполне мог обратиться за соответствующей помощью в одну из профильных организаций и получить её, вместе с необходимой консультацией. .

Однако, прокурор-криминалист Иванов этого не сделал. Он не только не обратился за подобным анализом, но напротив, допросив 27 мая 1959 г. главного городского радиолога Левашёва, на следующий день - 28 мая - накропал постановление о закрытии дела. Действия следователя на первый взгляд кажутся не только нелогичными, или халатными, но по-настоящему преступными.

Но преступником Лев Никитович Иванов, разумеется, не был. Все его действия обретают смысл и логику, как только мы признаем существование "осведомлённой инстанции", дававшей время от времени ценные советы и незримо направлявшей ход следствия. Для этой "осведомлённой инстанции" изотопный состав радиоактивной "грязи" на одежде погибших не был тайной, но для неё было важно, чтобы он остался тайной для всех остальных. Видимо, этот изотоп был настолько специфичен, что любой специалист, не посвящённый в скрытую подоплёку случившегося на склоне Холат-Сяхыл, озадачился бы его присутствием на одежде обычных на первый взгляд туристов. Далее, мы ещё коснёмся этого вопроса, подойдём к нему с другой стороны и попытаемся понять, что же такого секретного могла таить в себе радиоактивная пыль на одежде Кривонищенко. Пока же просто примем как допущение, что "осведомлённая инстанция" сильно не желала допустить каких-либо разговоров на эту тему. Погибшие имели много знакомых в среде технической интеллигенции, в т.ч. и таких, кто, узнав лишнее, мог сделать правильные и слишком далеко идущие выводы. И лучший способ пресечь возможные в будущем сплетни - это прямо сейчас остановить всякую активность следствия.

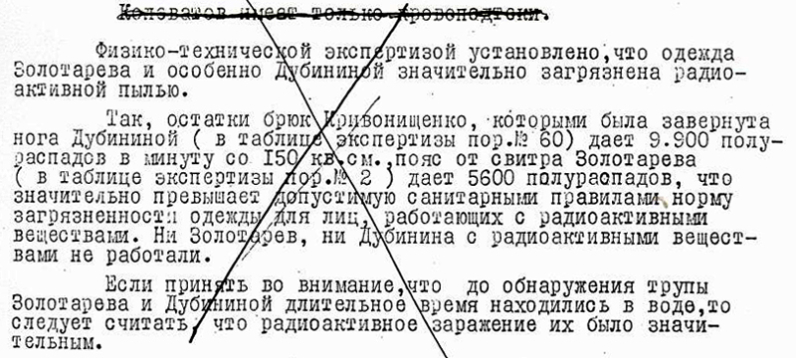

Что и было проделано. Как это выглядело технически мы не знаем и не узнаем никогда. Можно лишь предположить, что "осведомлённая инстанция" не взаимодействовала с Ивановым напрямую, а действовала через его голову. Известен первоначальный вариант постановления о закрытии дела, в котором Иванов упоминает о результатах физико-технической (радиологической) экспертизы (правда, в присущей ему манере путает Колеватова и Золотарёва, но подобной небрежности замечательного прокурора-криминалиста пора перестать уже удивляться). Вариант этот благополучно подписали сам Иванов и начальник следственного отдела областной прокуратуры Лукин, после чего документ попал на стол облпрокурора Клинова. И вызвал ярость последнего. Областной прокурор не поленился перечеркнуть по диагонали каждый лист и собственноручно вписал ценные мысли и суждения, которые надлежало отразить в постановлении. Особый гнев товарища Клинова вызвало упоминание о физико-технической экспертизе - три абзаца, посвящённые ей, областной прокурор зачеркнул дважды, крестом. Это единственное место в тексте, которое подверглось столь истовому вымарыванию.

Областной прокурор Клинов забраковал первоначальный вариант постановления о прекращении уголовного дела по факту гибели тургруппы Дятлова. Косой линией он перечеркнул все 5 листов поданного ему на подпись документа, а фрагмент постановления, посвящённый физико-технической экспертизе, зачеркнул даже крест-накрест. Это единственное место, подвергнувшееся подобной "правке". Видимо, упоминание радиологической экспертизы областной прокурор расценил как нечто, совершенно недопустимое в документе, с которым могли быть ознакомлены родственники погибших.

Окончательный вариант текста постановления о закрытии дела, как нам уже известно, ни единым словом не упоминал о факте проведения физико-технической экспертизы.

Именно областной покурор мог быть тем человеком, который поддерживал контакт с "осведомлённой инстанцией" и принимал решения в её интересах. Хотя возможно, что и он взаимодействовал с представителями КГБ не напрямую, а получал указания от своего руководства из Москвы, т.е. основная координационная работа велась там. Для нас важно, что подчинённые Клинова не вполне ориентировались в ситуации и в силу своей неосведомлённости принимали ошибочные решения (ведь Иванов и Лукин не увидели ничего страшного в том, чтобы вставить в постановление о прекращении дела фрагмент, посвящённый радиологической экспертизе, за что и были "выпороты" начальником).

Следователь Иванов и его непосредственный руководитель, начальник следственного отдела областной прокуратуры, Лукин, видимо, считали, что подготовили вполне приемлемое постановление о прекращении уголовного дела. Областной прокурор не только лишил их этой иллюзии, перечеркнув все пять машинописных листов, но даже оказался вынужден принять на себя роль редактора и лично заняться изобретением нужных формулировок. Конечно, это отнюдь не работа областного прокурора, но ситуация, видимо, была такова, что Клинов не решился передоверить кому-либо столь ответственное дело.

Эта "осведомлённая инстанция" постралась остаться незамеченной и не оставить очевидных следов. Ей это удалось - из уголовного дела, которое вёл Лев Никитович Иванов, заинтересованность КГБ в определённом исходе расследования явно не просматривается. Однако, "уши" Комитета всё же выглядывают, как их не прячь. И далее мы покажем, что "ушей" этих (выражаясь более литературно - необрубленных концов) довольно много.

Но следуя логике нашего повествования, мы пока не станем углубляться в этом направлении, а коснёмся другой темы: существующих версий трагедии на склоне Холат-Сяхыл. И лишь показав и доказав несостоятельность всех имеющихся на данный момент объяснений произошедшей 1 февраля 1959 г. трагедии, предложим читателю собственную - логичную и непротиворечивую - версию событий.