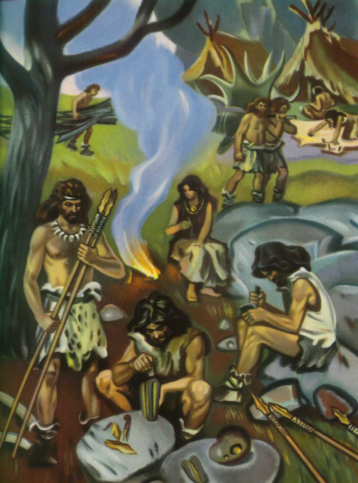

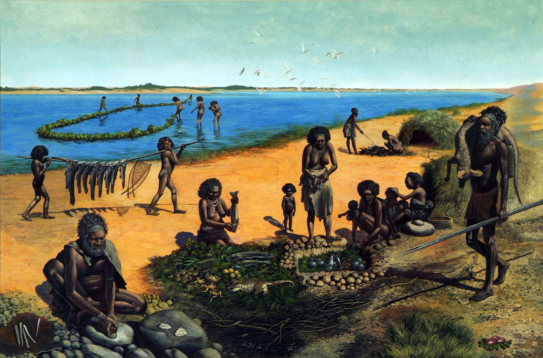

Upper Paleolithic reconstructions

From 50 000 to 10 000 years before present. Last Ice Age. Realm of Cro-Magnons and other early Homo sapiens sapiens: anatomically and more or less behaviorally modern humans. Consciousness, speech, art positively exist. It is very much debatable if Homo species other than Homo sapiens sapiens ever possessed them.

Major world population is early Homo sapiens sapiens, but also some other species of Homo, more characteristic for previous epochs, Neanderthals and possibly even some subspecies of Homo erectus, coexisted for much of the period. Humans begin to populate Australia and Americas.

First decisive evidence of spears used as projectile weapons. Invention of a tool to throw them faster and farther: spear-thrower. Bow seems to be invented only near the transition from the Upper Paleolithic to the Mesolithic. Control of fire, fire making including, is widespread.

Pleistocene megafauna: iconic mammoths and woolly rhinoceros. Many of mammals common enough today exist in much larger forms: giant beavers, giant polar bears, giant kangaroos, giant deers, giant condors. Some in "cave" forms, like cave bears, cave lions, cave hyenas.