6. Судебно-медицинское исследование тела Рустема Слободина. Незаданные вопросы и неполученные ответы...

Судебно-медицинское исследование трупа Рустема Слободина осуществил 8 марта 1959 г. уже упоминавшийся в настоящем очерке эксперт областного Бюро СМЭ Борис Возрожденный, действовавший на этот раз без Лаптева, участника первых четырёх судебно-медицинских экспертиз.

Фотография тела Рустема Слободина, сделанная в морге центральной больницы исправительно-трудового лагеря Н-240 в Ивделе.

В акте зафиксирована следующая одежда, обнаруженная на теле покойного: чёрный х/бумажный свитер, под ним рубашка-ковбойка, застёгнутая на 3 пуговицы (манжеты обоих рукавов также застёгнуты), в левом накладном кармане которой находился паспорт на имя "Слободин Рустем Владимирович", деньги в сумме 310 руб. и авторучка с чернилами. Между свитером и ковбойкой оказались 2 войлочные стельки от ботинок, видимо, погибший сушил их, поместив под одежду. Под ковбойкой была надета тёплая, с начёсом трикотажная нательная рубашка, застёгнутая на 2 пуговицы, а под нею - синяя трикотажная майка с длинным рукавом. Нижнюю часть тела защищали от холода лыжные брюки, под которыми находились синие сатиновые тренировочные штаны, кальсоны с начёсом и сатиновые трусы. В брючных карманах Слободина оказался целый склад разнообразных мелких вещей: в лыжных брюках был найден спичечный коробок с 43 спичками, перочинный нож на длинной верёвочке, расчёска в футляре, карандаш, х/бумажный носок. В заднем кармане сатиновых штанов лежало письмо от профкома, датированное 20 января 1959 г. Рустем оказался первым из найденных членов группы Игоря Дятлова, кто был частично обут - на его правой ноге присутствовал чёрный валенок (на левой обуви не было). На ногах покойного были надеты 4 пары носков (по две - х/бумажных и вигониевых, ни одного шерстяного).

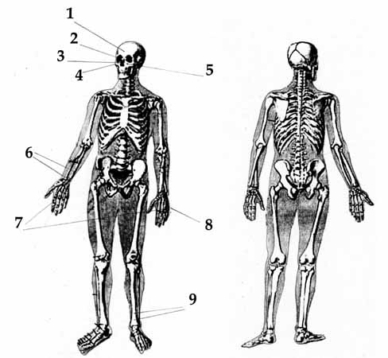

Возрожденный описал следующие телесные повреждения погибшего (см. соответствующую схему):

- мелкие ссадины буро-красного цвета на лбу, над ними две царапины длиною до 1,5 см., расстояние между ними 0,3 см.(поз.1);

- на верхнем веке правого глаза ссадина буро-красного цвета 1,0*0,5 см с кровоизлиянием в подлежащие ткани (поз.2);

- следы выделения крови из носа (поз.3);

- губы отёчны;

- правая половина лица "несколько отёчна", на ней множество мелких ссадин неправильной формы (поз.4);

- на левой половине лица ссадины такого же характера, среди них выделяется ссадина размером 1,2*0,4 см. в области левого скулового бугра (поз.5);

- в области пястно-фалангиальных суставов обеих рук (в просторечии - костяшек кулаков) осаднения выступающих частей на участках размером 8,0*1,5 см. (поз.7);

- по локтевому краю левой кисти (ребро ладони) осаднение буро-вишнёвого цвета 6,0*2,0 см. с переходом на боковую поверхность мизинца (поз.8);

Обобщённая схема телесных повреждений Рустема Слободина.

- в нижней части правого предплечья с тыльной поверхности отсутствие эпидермиса на участках 2,5*3,0 см. и 3,5*1,5 см. (поз.6);

- на нижней трети наружной поверхности левой голени осаднения тёмно-красного цвета размерами 2,5*1,5 см. и 4,0*1,5 см. (поз.9).

Телесные повреждения Рустема Слободина в контексте случившегося с группой очень интересны и заметно отличаются от тех, что были отмечены у его товарищей. Но самое неожиданное открытие Борис Алексеевич Возрождённый сделал при внутреннем исследовании тела. Эксперт обнаружил :

- в областях правой и левой височных мышц разлитые кровоизлияния с пропитыванием мягких тканей;

- от переднего края левой височной кости вперёд и вверх трещина длиной до 6,0 см. и с расхождение краёв до 0,1 см, трещина расположена от стреловидного шва на расстоянии 1,5 см.;

- расхождения височно-теменного шва костей черепа слева и справа (определены как посмертные).

Кроме того, судебный медик в своём акте описал следующие существенные детали, немаловажны для понимания случившегося с Рустемом Слободиным :

- кости основания черепа целы;

- отсутствие ярко выраженного кровоизлияния в подмозговые оболочки;

- наличие синюшно-красноватых трупных пятен на задней поверхности шеи, туловища и конечностей.

Понимая, что описанные им травмы весьма серьёзны, Возрождённый особо указал: " Указанная закрытая травма черепа причинена тупым орудием. В момент возникновения она, несомненно, вызвала состояние кратковременного оглушения Слободина и способствовала быстрейшему замерзанию Слободина. С учётом вышеуказанных телесных повреждений Слободин в первые часы с момента их причинения мог передвигаться и ползти". И вывел итоговое заключение : "(...) смерть Слободина наступила в результате его замерзания".

Документ у Бориса Алексеевича получился исключительно интересный. Его анализ приводит к довольно неожиданным результатам.

В самом деле, хорошо известно, что у замерзающего человека ухудшается координация движений и замедляется скорость реакции. Любой, кому доводилось замерзать, прекрасно знает, как деревенеют мышцы, ухудшается владение телом, появляется раздражающая неловкость движений. При этом замерзающий человек может падать и падать неудачно - с переломами костей и повреждениями кожи о наст, камни, ветки растений. Повреждения конечностей людей, умерших от переохлаждения организма, ссадины на кистях рук, коленях и лице хорошо известны судебным медикам и описаны довольно давно. Внешний вид этих повреждений кожи весьма напоминает следы борьбы или сопротивления, другими словами, руки погибшего порой разбиты так, словно тот дрался. Существует более или менее достоверная статистика телесных повреждений среди лиц, умерших от переохлаждения (таковая, например, приведена в книге B.П. Десятова "Смерть от переохлаждения организма", из-во Томского государственного университета, Томск, 1977 г.), из которой следует, что ссадины на кистях рук отмечаются примерно у 33% замёрзших в трезвом состоянии, а коленей - у 28% (у замёрзших в состоянии опьянения эти цифры другие, но нас они сейчас не интересуют). Появление такого рода ссадин объясняется тем, что упавший человек в агональном состоянии может бить скрюченной рукой об оледенелый грунт, при этом повреждения окажутся сгруппированы не на ладони, а её тыльной стороне. Такие же удары в состоянии агонии приведут к травмированию кожи на лице и коленях.

Это, так сказать, в голой теории, применять которую в отношении туристов из группы Дятлова нужно с известной оговоркой. Они спускались с горы, а движение под гору судебные медики приравнивают к движению вниз по лестнице - оба вида перемещений могут привести к специфическому травмированию человека. Устройство нашего органа равновесия таково, что при падении он стремится бросить тело вперёд, а не назад. Даже люди, падающие в бессознательном состоянии или убитые в положении стоя, не упадут на спину, а опустятся на землю либо лицом вперёд, либо боком. Это очень хорошо видно в документальных кадрах военной хроники. Так безусловный рефлекс человека страхует позвоночник и затылок от случайного травмирования при падении назад.

Однако этот спасительный рефлекс не всегда успевает сработать при спуске под гору или на лестнице. Тогда человек - особенно раненый, замёрзший или ослабленный - частенько падает крайне нехарактерно для homo sapiens, а именно, заваливаясь назад. Он может разбить затылок, сломать копчик и т.п. Что-то похожее на подобную травму Возрождённый описал у Зины Колмогоровой - протяжённое осаднение длиной 29 см. на правом боку. Девушка, видимо, завалилась и ударилась поясницей о камень. Естественный характер происхождения этой травмы особых сомнений не вызывает. И её наличие лишь подтверждает справедливость изложенного выше тезиса : спускавшиеся по склону туристы могли падать не только вперёд, но и назад. А значит, приведённая доктором наук Десятовым статистика травматизма умерших от переохлаждения, полученная в условиях крупного города, должна быть скорректирована в сторону существенного уменьшения. Точнее говоря, в нашем анализе должен быть уменьшен процент вероятности получения травм рук, лица и коленей, но должна появиться некая (не равная нулю) вероятность травмирования копчика, поясницы, позвоночника и затылка.

Теперь вернёмся к анализу травм Рустема Слободина. На первый взгляд может показаться, что повреждения, характерные для замерзающего, можно видеть на его трупе. Те - да не те!

Прежде всего, странность вызывает указание судмедэксперта на отёчность лица погибшего (отёчны губы и правая сторона лица). Наличие отёка однозначно свидетельствует о том, что травмирование получено при активном движении крови под кожей, т.е. задолго до замерзания (поскольку при сильном охлаждении организма кровоток по периферийным сосудам резко снижается и кровь уходит во внутренние органы). Травмирование, спровоцировавшее отёк, довольно странное, оно двустороннее : справа - травма лобной кости с образование трещины длиною до 6 см. и многочисленными ссадинами кожи, а слева - аналогичные ссадины, в т.ч. одна довольно крупная в районе скулы. При этом травмирующее воздействие слева явно слабее, там нет никаких переломов и трещин костей. Можно понять, что падение человека головою о камень приводит к появлению трещины в лобной кости и в этом случае должно наблюдаться одностороннее повреждение лица. Но как объяснить аналогичные повреждения другой половины лица? Катался головой по камню, как бутерброд из анекдота, который намазали маслом в обеих сторон? Абсолютно исключено, принимая во внимание характер повреждения головы, ведь трещина в черепе - это гарантированный нокаут, обездвиженность, утрата на некоторое время координации движений и ориентации в пространстве (нокаут вовсе не означает потери сознания, это просто временная неспособность управлять своим телом).

Впрочем, в случае с Рустемом Слободиным удар лбом о камень вообще исключён, ведь кожа в районе удара не имела ссадин и выраженных повреждений. О трещине в этом месте Возрождённый узнал только когда приступил к трепанации черепа - до этого ничто не указывало на наличие там столь сильного повреждения (не было заметно ни ссадин, ни рассечений, не было и следов крови). Удар тупым предметом, имеющим существенно большую твёрдость, чем человеческая кожа, например, молотком, камнем или подошвой ботинка, обязательно бы вызвал появление узнаваемого отпечатка на коже, да и привёл бы к её рассечению. Однако, ничего подобного описано не было. Очень странный такой удар.

На этой схеме черепа показано примерное расположение трещины лобной кости Рустема Слободина. Поскольку точные размеры его головы неизвестны, рисунок довольно условен. Штрихованные зоны позволяют судить о местоположении очагов "разлитых кровоизлияний" в правую и левую височные мышцы. Если принять во внимание повреждения лица (многочисленные ссадины и заметный отёк его правой половины), то не будет ошибкой сказать, что на голове Рустема перед смертью места живого не оставалось. Впрочем, нет! - остался совершенно неповреждён затылок, хотя уж он-то должен был пострадать при падениях спускающегося с горы человека, страдающего от черепно-мозговой травмы и притом скованного холодом.

И это ощущение странности только возрастёт, если принять во внимание повреждение верхнего правого века, т.е. наличие на нём ссадины размером 1,0*0,5 см. Надо сказать, что это довольно травматичное повреждение и притом непонятно как полученное, если конечно, продолжать считать, что погибший падал правой стороной лица на камень. Упасть глазом на камень, умудрившись при этом не выбить глаз, не рассечь кожу на скуле и сохранить в целости бровь ещё никому не удавалось. Бровь, однако, осталась цела, да и скула тоже. Чем же можно было так поранить веко на лишённом растительности склоне? Какой-такой веткой, каким камнем? Даже если считать, что Слободин неконтролируемо упал в сугроб с твёрдым лежалым снегом, появление буро-красной ссадины всё равно непонятно. Наст может вызвать точечные кровоизлияния под кожу, чтобы убедиться в этом, достаточно после бани прыгнуть не в прорубь, а в сугроб и посмотреть, как снег её "посечёт", но... но наст всё же не абразивный круг и не наждачная бумага.

При этом важно не забывать, что кости основания черепа погибшего остались целы. Это указание судмедэксперта очень важно - хорошо известно, что при приложении к человеческой голове медленно растущей нагрузки (компрессии) неизбежно ломаются именно эти кости. Лишь динамичный удар ломает череп в точке приложения силы - эта анатомическая особенность хорошо известна судебным медикам. Стало быть Рустем Слободин за некоторое время до смерти (четверть часа или даже больше) перенёс несколько сильных ударов в голову справа и слева, у него оказался разбит нос и губы, один из ударов оказался особенно тяжёл - он привёл к образованию трещины в лобной кости и вызвал, говоря по-простому, нокаут, однако, он не убил молодого человека и не лишил его способности передвигаться самостоятельно. В конечном итоге Слободин замёрз - и тут судмедэксперт Возрождённый в своём заключении оказался совершенно точен и против истины не покривил. Удар, который привёл к образованию в лобной кости трещины, мог оказаться смертельным, однако, таковым не стал. Просто потому, что Рустем замёрз раньше. Отсутствие сильного кровоизлияния, способного повлиять на работу мозга, свидетельствует, что именно так и случилось.

Итак, что же получается: Рустем Слободин, спускаясь по склону Холат-Сяхыл, неоднократно падал, причём крайне неудачно, всякий раз не уберегая голову от травмирования. Он падал и прямо лицом в снег (сдирая кожу на лбу и скулах), и правой стороной головы, и левой, он умудрился так удариться лбом о камень, что треснула лобная кость, одна из самых прочных человеческих костей, разбил в кровь нос и даже верхнее веко правого глаза умудрился обо что-то ободрать... но при этом ни разу не упал назад. Хотя судебная медицина считает, что такого рода падения на склонах вполне вероятны, тем более у людей с черепно-мозговыми травмами, как в нашем случае. Тем не менее, у Слободина нет никаких существенных повреждений спины и затылка. Как-то не вяжется одно с другим, ну совсем не вяжется!

И ощущение нелогичности такого рода необъяснимой "падучести" лишь усилится, если мы вспомним, что Рустем Слободин - самый, пожалуй, спортивный участник похода, фанат здорового образа жизни, занимавшийся бегом до глубокой осени, имевший разряды по лыжам и волейболу. Вряд ли он владел своим телом хуже остальных и вряд ли он устал после недолгого лыжного перехода сильнее своих товарищей. Однако из пяти найденных членов группы Дятлова многочисленные ссадины кожи лица, отёчность головы и трещина в лобной кости только у него.

Странности случившегося с Рустемом Слободиным этим не исчерпываются. Судмедэксперт описал осаднения выступающих частей пястно-фалангиальных суставов обеих рук погибшего и даже указал их размеры - 8 см. на 1,5 см. Если в просторечии, то речь идёт о сбитых костяшках на обоих кулаках. Сбитые кулаки мало похожи на "агональные удары скрюченной рукой". Во-первых, в состоянии агонии человек не бьёт руками, как орёл крылами; у умирающего действительно наблюдаются несколько судорожных движений, но они имеют небольшую амплитуду и скорее похожи на судороги, чем удар кулаком. Во-вторых, скрюченная рука - это всё-таки совсем не сжатый кулак! Удар скрюченной рукой должен обязательно приводить к повреждениям пальцев, ногтей и тыльной стороны ладони (Тут допустимо маленькое, но вполне уместное отступление: когда человек приходит к хорошему тренеру заниматься каким-либо "контактным" единоборством, предусматривающим удары голыми руками, то обучение непременно начинается с т.н. "школы": базовых принципов движения и ударов руками и ногами в ходе поединка. Один из таких базовых принципов, исполнения которого будет требовать любой внимательный тренер, заключается как раз в том, чтобы ученик приучился держать в драке кулаки сжатыми. Тренер будет стоять над душой ученика и безжалостно бить его по пальцам, неустанно повторя "сжимай кулаки! сжимай кулаки! держи кулак сжатым!" до тех пор, пока такая привычка не станет автоматической. Требование держать кулак сжатым родилось вовсе не на пустом месте, оно обусловлено опытом многих поединков - если боец не контролирует кисть своей руки, он непременно сломает либо пальцы, либо запястье. Лишь в смешных китайских фильмах злые герои пафосно растопыривают пальцы в нелепых стойках - в реальном же поединке эти пальцы будут сломаны уже в первой атаке. Это тот опыт, что куплен ценою сотен тысяч и даже миллионов переломанных пальцев и запястий...). Между тем, оценивая повреждения рук Рустема Слободина приходится говорить о том, что повреждения эти получены тогда, когда кулаки погибшего были сжаты. Поскольку судорожные агональные удары должны были привести как к травмированию пальцев, так и ногтей, и тыльной стороны ладони. Другими словами, если бы Слободин действительно колотил по снегу и камням "скрюченными" руками, то кисти его рук стали бы похожи на синюшные подушки. Между тем, о такого рода повреждениях Возрождённый ничего не сообщает, он конкретно указывает на осаднения костяшек кулаков и даже приводит величину ссадин... Стало быть, судмедэксперт не просто увидел повреждения, но взял в руки линейку и замерил их... И ничего более не измерял, поскольку измерять было просто нечего. Не имелось у погибшего иных повреждений - ни пальцев, ни тыльной стороны ладоней, ни запястий - ничего. Только кулаки сбитые!

Кстати, у Игоря Дятлова отмечены повреждения рук, характерные именно для агональных ударов о снег и грунт. Поэтому в отношении его телесных повреждений особых вопросов не возникает.

Наконец, на левой голени погибшего имеются ещё две ссадины неочевидного, скажем так, происхождения. С одной стороны, их размеры (2,5*1,5 см. и 4,0*1,0 см.) вроде бы не очень велики для серьёзного травмирования, а с другой, не так уж малы, чтобы их можно было объяснить случайным ранением, типа, падения на ногу банки со сгущёнкой. Причём раны две, значит воздействие одинаковой природы и силы было двукратным. Что могло оказаться источником такого воздействия? Ветка поваленного дерева? В принципе, да, если дважды натыкаться на ветвь поваленного дерева, то можно было так поранить голень. Но существуют два возражения против такого предположения: во-первых, труп Слободина находился выше границы леса, и на теле и одежде погибшего нет свидетельств того, что он входил в лес и был подле костра у кедра, а во-вторых, удары о сучки и ветки должны были привести к разрывам (или надрывам) одежды. Возрождённый достаточно точно описывал состояние одежды погибших туристов и можно быть уверенным в том, что на повреждения штанов Слободина эксперт обратил внимание и не забыл их указать в своём акте. Однако, не указал.

Так что же могут означать эти странные телесные повреждения Рустема Слободина?

Вообще-то, больше всего они напоминают травмы избитого в драке человека. И разбитые костяшки обоих кулаков - это никакие не агональные шлепки по снегу и насту. Это следствие попыток погибшего ударить своего противника. А ссадины на левой голени - это травмирование, вызванное тем, что его дважды ударили по голени, подбивая ногу для выведения из равновесия. И если на минутку принять версию драки за истинную, то всё встаёт на свои места - все травмы Рустема Слободина получают логичное и непротиворечивое объяснение.

Впрочем, о том кого, где и как мог пытаться ударить Рустем Слободин ещё предстоит обстоятельно говорить в другом месте настоящего очерка.

С телом Рустма Слободина связаны некоторые иные странности, ставящие и поныне в тупик многих исследователей трагедии на горе Холат-Сяхыл. Одна из них - мацерация стоп погибшего, или, выражаясь проще, "банная" сморщенная кожа на ступнях. Другая странность - несоответствие трупных пятен фактическому положению тела в момент его обнаружения на склоне Холат Сяхыл. Конспирологи видят в обоих фактах признаки таинственных манипуляций с трупом Слободина неких злонамеренных личностей, пытавшихся завести расследование в тупик. Выведены даже весьма замысловатые теории "инсценировок" мест преступления, своей изощрённостью соперничающие с тяжёлым шизофреническим бредом. Согласно этим теориям обстановка на склоне горы и возле кедра не соответствует реальной и есть плод целенаправленных усилий некоей многочисленной группы весьма могущественных и злонамеренных людей. О всевозможных версиях гибели группы Дятлова обстоятельный разговор ещё только предстоит, пока же лишь отметим, что оба таинственных феномена, связанные с трупом Слободина, вовсе не так таинственны, как кажутся, и могут быть объяснены без привлечения хитроумных "инсценировщиков-постановщиков".

Как известно мацерация ступней напрямую связана с пребыванием ног во влажной среде. Она часто наблюдается у мужчин с сильно потеющими ногами. Военные врачи хорошо знают, что даже в условиях полной невозможности промочить ноги (например, при несении службы в пустыне или степи) у значительной части солдат и офицеров наблюдается мацерация стоп. Причина в том, что военнослужащие очень часто в силу самых разных причин не могут своевременно заменить мокрые от пота портянки. Очевидно, что с мацерацией ног Слободина мы имеем тот же случай - его ноги сильно потели, и после дневного перехода он банально не успел сменить носки. Кстати, то, что под его свитером оказались найдены стельки, которые он сушил на груди, однозначно указывает на потливость ног. У Слободина были мокрыми от пота не только носки, но и стельки.

Теперь рассмотрим странности в расположении трупных пятен на теле погибшего. Слободин был найден примерно в том же положении, что и Колмогорова - на животе, лицом вниз, однако в акте Возрождённого упоминаются трупные пятна на задней поверхности шеи и туловища. Однако хорошо известно, что при положении трупа спиною вверх трупные пятна должны наблюдаться на животе и груди, поскольку именно там будет скапливаться кровь после прекращения сердцебиения, т.е. налицо противоречие, указывающее как будто на посмертное перемещение тела.

Вот только противоречие это кажущееся. Возрождённый принял за трупные пятна совсем иной природы, т.н. морозную эритему (расширение подкожных капилляров на холоде, наблюдаемое обычно на открытых частях тела). В 50-х гг. прошлого века морозную (холодовую) эритему судебная медицина ещё не выделяла в самостоятельный признак смерти от переохлаждения. В учебнике 1953 г. М.И.Райского "Судебная медицина" о морозной эритеме нет ни слова. Зато там есть указание (на стр. 233) на изменение цвета трупных пятен промёрзших трупов. Согласно Райскому, при внесении тела в тёплое помещение они светлеют, меняя цвет от багрового к светло-красному, а затем опять темнеют. Морозная эритема также имеет светло-красный цвет, который будет меняться при разморозке трупа, а потому неудивительно, что судмедэксперт Возрождённый посчитал, что видит трупные пятна.

Это же справедливо и для случая с телом Юрия Дорошенко: пятна, описанные как трупные, на самом деле являлись морозной эритемой, которая развивается на местах, доступных ветру (при положении трупа на груди это задняя часть шеи, часть спины между лопаток, плечевой отдел рук от локтя и выше, т.е. все те места, на которых эксперты увидели "трупные пятна").