13. Мы все учились понемногу... Судмедэксперт Возрожденный как зеркало советской судебной медицины

Требования к полноте судебно-медицинского исследования тела погибшего человека менялось сообразно развитию медицины вообще и судебной медицины в частности. Сейчас в широком доступе находятся, например, протоколы вскрытия тел отца Наполеона (1785 г.), самого Наполеона (1823 г.) и Андрея Ющинского (1911 г.), того самого мальчика, чья трагическая гибель инициировала широко известное "дело Бейлиса". По этим документам можно проследить развитие судебно-медицинских представлений о полноте посмертного изучения человеческого тела и реконструкции причин, обусловивших его смерть.

В царской России анатомирование погибших насильственной смертью с целью установления причин смерти было введено законодательно в 1809 г. постановлением Сената (для военнослужащих эту дату следует отодвинуть почти на век - в 1716 г. - но в рамках нашего исследования подобное уточнение совершенно несущественно). В Советской России установление единообразия и наведение порядка в деле судебно-медицинского обеспечения деятельности правоохранительных органов, началось во второй половине 20-х гг. прошлого столетия. В 1928 г. появились "Правила для составления заключения о тяжести повреждения", описывающие порядок прохождения судебно-медицинской экспертизы живым человеком. На следующий год появились "Правила судебномедицинского исследования трупов". Чуть позже - в 1934 г. - советская бюрократическая машина родила "Правила амбулаторного судебно-медицинского акушерско-гинекологического исследования", документ, ориентированный на борьбу с криминальными абортами. Дело заключалось в том, что тогда аборты были запрещены законодательно и, соотвественно, все они стали криминальными (за исключением особо оговоренных случаев). В 1934 г. Наркомздрав РСФСР и Прокуратура РСФСР подготовили и ввели в действие весьма обширное "Положение о производстве судебномедицинской экспертизы", в котором охватили не только и не столько медицинские вопросы, сколько административно-правовые: кто назначает судмедэксперта, кто оплачивает его командировочные, какова юридическая ответственность судмедэксперта, каков порядок назначения повторной экспертизы и т.п...

Приказом Министра здравоохранения СССР №643 от 14 июля 1951 г. в краях, автономных республиках и областях Союзных Республик были созданы Бюро судебномедицинской экспертизы. Именно в созданном тогда Свердловском областном Бюро и работал Борис Алексеевич Возрожденный.

Человек этот, практически сверстник Семёна Золотарёва (Возрожденный родился в 1922 г.), вряд ли мечтал о стезе судебного медика - уж больно специфична эта работа, требующая частых командировок, малоприятной возни с трупами, налагающая большую персональную ответственность. Даже судмедэкспертиза живых людей больше напоминает работу тюремного доктора, нежели врача общей практики, поскольку значительная часть контингента, с которым работает судмедэксперт - это уголовники. Так что хотя изначально хирург Борис Возрожденный видел себя спасителем человеческих жизней, жизнь распорядилась иначе.

В военное лихолетье на ускоренный выпуск специалистов перестроились почти все учебные заведения СССР, как связанные непосредственно с обороной, так и нет. Коснулась эта практика и медицинских ВУЗов - старшекурсники уже в 1941 г. досрочно получили дипломы и отправились по госпиталям и больницам, а студенты младших курсов доучивались по сильно сокращённым программам. Практика эта сохранялась и некоторое время после окончания Великой Отечественной войны. Лишь в конце 40-х гг. началось возвращение к традиционному для высшей школы 5- и 6-летнему циклу обучения. Это создало неожиданный и крайне неприятный парадокс в области здравоохранения - врачи, подготовленные по ускоренной программе военных лет, стали рассматриваться как "не вполне специалисты". В сравнении со своими коллегами, закончившими медицинский ВУЗ с 6-летним циклом обучения, они получали меньшую заработную плату и практически лишались шансов карьерного роста. Это было несправедливо и крайне обидно для людей, честно тянувших лямку в тяжёлую пору военных и послевоенных лет, и вопрос об исправлении ситуации не раз поднимался на медицинских конференциях самого разного уровня. Однако проблема решения не находила. Разница в окладах "полноценного врача" и "врача сокращённого цикла обучения" была довольно существенна - 900 и 770 руб. соответственно, что для далеко не сытых 50-х гг. прошлого века было весьма ощутимо. Главная беда заключалась в том, что из ограничений тарифной сетки, как и из штанов на бегу, было никак не выпрыгнуть - административная Система была устроена так, что каждый сверчок знал свой шесток. И обмануть Систему было почти невозможно. Особенно лицемерно бюрократы от Минздрава повели себя в отношении медсестёр, которые также в военные и ервые послевоенные годы обучались по "сокращённому циклу" (4 месяца). В 1958 г. было объявлено, что они не могут работать медсёстрами и подлежат либо увольнению, либо переводу в санитарки. Циничное отношение власти заставляло людей чувствовать себя вдвойне обманутыми - когда государству было нужно, оно использовало молодых и сильных людей, а когда потребность в них пропала - их выбросили вон, не предоставив даже элементарных возможностей по социальной реабилитации (переучиванию другой профессии, повышению квалификации, выплата компенсации и т.п.).

Об этом сейчас не принято говорить и вспоминать, мемуары и кинофильмы обычно рисуют радужную картину "социалистического строительства", но реалии того времени изобилуют примерами совершенно наплевательского отношения Власти к собственному народу. Увы, из песни слов не выкинешь...

Борис Алексеевич Возрождённый, однако, попытался выскочить из прокрустова ложа ведомственных ограничений. Не имея возможности получить второе высшее образование и радикально изменить род своей трудовой деятельности, он решился переменить свою медицинскую специализацию. После 6-месячного обучения на кафедре судебной медицины в институте усовершенствования врачей в 1954 г. он устроился в Свердловское областное Бюро судебной медицины. Именно этим объясняется сравнительно небольшой стаж работы по специальности, который имел 37-летний эксперт на момент описываемых событий (менее 5 лет).

Жил Борис Алексеевич в доме №6 по Коммунальной улице в Кагановичском районе Свердловска - совершенно депрессивном и мрачном месте на северо-западе города. До трёх веток железной дороги на Нижний Тагил, Северодвинск и Москву было менее 400 м., так что грохот проходящих поездов можно было слышать целые сутки почти без перерывов, а вот расстояние до ближайших кварталов регулярной городской застройки превышало 1,5 км. Настоящие выселки!

Вопрос о компетентности Возрожденного как судебно-медицинского эксперта, чрезвычайно важен для понимания случившегося с группой Игоря Дятлова. Акты СМЭ, подготовленные им, являлются документами, которые без преувелчиения можно отнести к самых информативным и ценным, содержащихся в уголовном деле. Неслучайно поэтому уже в нынешние "двухтысячные" годы самодеятельные исследователи гибели группы предпринимали попытки представить акты судмедэкспертиз, подготовленные Возрожденным, современным судебным медикам и добиться от них прояснения картины случившегося с группой. Вот только попытки эти по большому счёту были лишены смысла - эти Акты надо читать и анализировать именно с позиций нормативной базы и научных представлений того времени. Это будет и объективнее, и честнее по отношению к эксперту.

Посмотрим, насколько компетентной была работа судмедэксперта Бориса Алексеевича Возрожденного, сообразуясь с требованиями 1959 г.

"Правила судебномедицинского исследования трупов" 1929 г., которыми должен был руководствоваться в своей работе судмедэксперт той поры, содержали общую часть, излагали требования по наружному и внутреннему осмотрам трупа, отдельно описывали правила вскрытия трупов новорождённых, а также вскрытия тел при подозрении на отравление. Примечательно, что "Правила ..." не делали разницы между порядком вскрытия тел известных и неизвестных умерших, хотя на протяжении нескольких десятилетий теоретики отечественной судебной медицины вели дискуссию на тему, правильно ли это и не следует ли трупы неустановленных лиц подвергать вскрытию особым порядком?

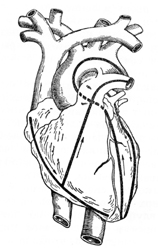

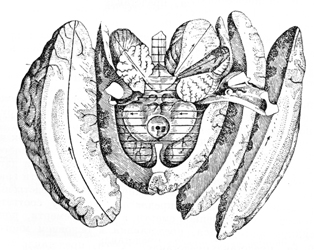

"Правила судебномедицинского исследования трупов" 1929 г. вводили единообразные требования к последовательности осмотра и вскрытия как тела умершего, так и отельных его органов. Манипуляции патолоанатома, либо судебного медика были строго нормированы. Вводилась единая по всей территории СССР форма судебно-медицинского отчёта (Акта экспертизы). Все профильные учебные заведения должны были привести свои учебные программы в соответствие с требованиями утверждённой нормативной базы. Был стандартизован инструментарий для производства вскрытия, выработаны унифицированные формулировки, термины и лексические обороты, призванные обеспечить единообразие изложения и восприятия подготовленной судмедэкспертом документации. Наркомздрав РСФСР в 1935 г. особым приказом напомнил, что положения, зафиксированные "Правилами" 1929 г. и другими судебно-медицинскоми нормативными документами, подлежат неукоснительному соблюдению как штатными, так и нештатными экспертами (в качестве нештатных экспертов по судебной медицине допускалось привлечение больничных и участковых врачей). На приведённых схемах показаны правила вскрытия с целью исследования состояния отдельных органов: сердца, лёгкого, мозга.

Помимо этого "Правила" 1929 г. предписывали порядок сохранения органов и взятия из тел умерших материалов для анатомического, патологоанатомического, микроскопического, бактериологического и биологического исследований. Описывался потребный инструментарий и формальные требования по оформлению протокола вскрытия. "Правилами" предусматривалась разбивку заключения эксперта на три части: вводную (с кратким изложением обстоятельств дела), описательную (состоявшую из двух частей - "наружный осмотр" и "внутренний осмотр") и заключение. Вторая часть подписывалась экспертом, представителем органов следствия или дознания (т.е. заказчиком экспертизы) и понятыми, а вот третья - "Заключение" - только экспертом. Поскольку именно эксперт принимал на себя ответственность за выводы, сделанные по результатам вскрытия. В общем, всё, вроде бы, логично и однозначно.

Рассмотрев внимательнее Акты судебно-медицинских экспертиз, составленные Возрождённым по делу погибшей группы Игоря Дятлова, мы почти сразу начнём натыкаться на чисто формальные нарушения. Так, например, Акты СМЭ последней четвёрки туристов, чьи тела оказались найдены в овраге, не подписаны понятыми. Уже одно это позволяет с полным основанием счесть их юридически ничтожными.

Согласно "Правилам" 1929 г. внутренний осмотр трупа следовало начинать с той полости, в которой, по данным внешнего осмотра наблюдалась наибольшая локализация телесных повреждений. Если внешний осмотр не позволял сделать однозначный вывод о подобной локализации, то судмедэксперту предписывалось начинать осмотр с брюшной полости. Вскрытием головы внутренний осмотр заканчивался. Возрождённый во всех девяти случаях вскрытия тел погибших туристов поступал в точности наоборот - он начинал внутренний осмотр именно с головы. В чём причина подобного изменения последовательности понять невозможно. С одной стороны мы видим, вроде бы, чисто формальное нарушение, никак не влияющее на содержательную часть экспертизы в целом, но с другой - это нарушение далеко не единственное. А сие много хуже!

"Правила" требовали, чтобы судмедэксперт в Акте экспертизы по крайней мере трижды фиксировал запах - при вскрытии брюшной полости, груди и черепа. Запах важен, поскольку позволял судить о возможной токсикации организма (алкоголем или иными химикатами). Возрождённый это требование если и не игнорировал вчистую, то выполнял, скажем так, эпизодически. Например, при вскрытии тела Игоря Дятлова судмедэксперт отметил, что "обонянием от содержимого желудка ощущался кислый запах", но это как раз то исключение, которое только подтверждает правило. Возможно, Борис Алексеевич считал, что незачем отмечать то, чего нет, но в этом он был совершенно неправ. Требование "Правил" родилось отнюдь не на пустом месте. Наличие или отсутствие специфического запаха требовалось зафиксировать именно для исключения любой двусмысленности, которая могла возникнуть в ходе дальнейшего продвижения расследования. В типовых актах судебно-медицинского вскрытия, которые разбирались в учебных заведениях как образцовые, даже употреблялась стандартная формулировка: "По вскрытии (брюшной, грудной) полости особого запаха не ощущается". Как видим, товарищ Возрожденный просто-напросто игнорировал указанное требование руководящего документа.

Недвусмысленны и категоричны были требования "Правил судебномедицинского исследования трупов" относительно осмотра кожных покровов умерших. Фиксированию подлежали все детали, способные облегчить идентификацию тела (даже в тех случаях, когда труп был успешно опознан). К таковым деталям относились крупные родинки, шрамы, ну и само-собой разумеется, татуировки. Последние были особенно важны ввиду индивидуальности как отдельных татуировок, так и их комбинаций. Экперту надлежало точно указать локализацию каждой татуировки, протяжение, занимаемое рисунком и его содержание. Татуировку надлежало либо вырезать, законсервировать и приобщить к уголовному делу в качестве вещдока, либо сфотографировать. Причём в последнем случае должна была использоватья только метрическая фотосъёмка (под прямым углом к объекту с приложением мерной линейки). И в первом, и во втором случае в Акте должна быть сделана соответствующая запись.

В отношении татуировок Золотарёва ничего подобного проделано не было. В этом есть некоторая странность, поскольку тело Семёна Золотарёва подверглось заметным посмертным изменениям, да и знали его хуже других участников похода. Настолько хуже, что первоначально за труп Золотарёва приняли тело Юрия Дорошенко, найденное под кедром. На момент проведения Возрождённым экспертизы уголовное расслдеование было отнюдь не закрыто и более того, для его закрытия даже не просматривалось оснований. А вдруг оказалось бы, что татуированный "Золотарёв" вовсе не Семён Алексеевич Золотарёв из станицы Удобная Краснодарского края, а некий уголовник, воспользовавшийся его документами? Повороты в уголовных расследованиях бывают самые разные и исключать подобного никто не мог (по крайней мере, теоретически). Тем более, что татуировка свеклы может расцениваться как видоизменённая "тату" пиковой масти, которая на языке блатной символики имеет массу значений, а татуировку "Гена" можно скорее расценить как имя владельца, нежели друга или брата. В общем и целом, судмедэксперт Возрожденный должен был обратить самое пристальное внимание на татуировки Семёна Золотарёва, а вместо этого наш ценный специалист в Акте СМЭ ограничился всего одним только предложением. Он даже не измерил размер татуировок и потому любой разговор о них имеет очень опосредственный и неконкретный характер - нечего обсуждать, поскольку никто не видит предмета обсуждения. То же самое можно сказать и о зубных протезах, обнаруженных у Золотарёва - из Акта экспертизы нам известно, что таковые имелись на верхней и нижней челюстях погибшего, но что помешало Возрождённому точно указать номера отсутствующих зубов совершенно непонятно.

Причём тут следует обратить внимание на странную избирательность небрежности судмедэксперта. Увидев во время мартовского вскрытия на теле Дорошенко след хирургической операции, товарищ Возрожденный не поленился указать его точную локализацию, давность происхождения и измерить длину - т.е. поступил полностью как того требовали "Правила". Однако настал май 1959 г. и в отношении Золотарёва мы не видим и следа требуемой педантичности.

Идём далее, поскольку чудные открытия отнюдь не исчерпываются изложенным выше.

Эксперт, обнаружив во время проведения экспертизы отсутствие у трупа органа или части тела, должен быть дать квалификацию наблюдаемому - либо это следствие хирургического удаления, либо - работа животного (разрушителя трупов), либо отсутствие органа или части тела обусловлено травматической ампутацией и находится в причинно-следственной связи со смертью объекта исследования. Это означает, что зафиксировав отсутствие глаз у трупов Золотарёва и Дубининой (а у последней, к тому же, и отсутствие языка!), судмедэксперт не мог ограничиться простой констатацией "Орбиты зияют, глазные яблоки отсутствуют". Прямо в тексте описательной части он должен был указать характер воздействия, которое, по его мнению, привело к подобному разрушению тела. Скажем, отметить "повреждения кожных покровов головы и лица имеют характерные признаки разрушения грызунами" - судмедэкспертов обучали находить и узнавать следы, оставляемые на коже мелкими разрушителями трупов. И эта проблема не поставила бы Возрождённого в тупик. Но ничего подобного в актах Бориса алексеевича Возрождённого мы не увидим. Очень странно...

Впрочем, как мы знаем, указанные повреждения тел Людмилы Дубининой и Семёна Золотарёва оказались далеко не единственными. У них частично отсутствовала плоть на голове - как лицевой части, так и затылке. Кроме того, схожие повреждения наблюдались на теле Александра Колеватова. Формально их можно объяснить, вроде бы, гнилостными процессами, однако в этом вопросе не всё так просто, как может показаться дилетанту (и вот тут нужен судмедэксперт, чтобы прояснить картину). Тела последней четвёрки погибших туристов были найдены в ручье, протекавшим под многометровой толщей снега в овраге, и температура воды этого ручья, вряд ли намного превышала 0°С. В таких температурных условиях трупы могут находиться многие недели без заметных посмертных изменений. В 1959 г. судебная медицина уже знала, что в глубоких водоёмах, в которых температура воды у дна близка к 0°С, тела утопленников могут не всплывать очень долго (многие недели). Даже существовало такое мнемоническое правило, призванное помочь судмедэксперту рассчитать время наступления смерти в холодное время года: сутки при нуле градусов равны часу при двадцати пяти. Т.е. посмертные изменения в течение суток при 0°С будут примерно соответствовать изменениям за 1 час при +25°С. Другими словами, и аутолиз, и гниение трупов при 0°С замедляются в десятки раз. Понятно, с чем это связано - низкие температуры угнетают активность микробов и бактерий, поэтому Антарктида, по нашим бытовым представлениям, почти стерильный континент! Тела же членов группы Дятлова не просто находились при нулевой температуре некоторое время - нет! - они пролежали несколько месяцев при значительном "минусе" и промёрзли насквозь. Тут ни о каких посмертных изменениях говорить вообще не приходится. На момент "разморозки" их тела находились в состоянии практически идентичном тому, в каком они были в начале промерзания, т.е. сразу после смерти.

Однако, Возрожденный увидел следы гниения на трупах. Как судмедэксперт он должен был найти этому объяснение и сообщить его следствию. Тем более, что такое объяснение не составляло большой тайны для судебно-медицинской науки того времени. Важнейшим фактором, провоцирующим и ускоряющим гниение является нарушение целостности наружных покровов, особенно если такое нарушение являлось прижизненным и стимулировало приток крови к повреждённому месту, другими словами, приводило к образованию гематом. Разрыв кожи (разрез, рассечение) является не только очагом, ни своего рода провокатором гниения. И судмедэксперт во время во время его допроса следователем, должен был об этом сообщить, ведь это существенная для следствия информация, указывающая на однотипное травмирование Дубининой, Золотарёва и Колеватова перед смертью каждого из них. Возрождённый в заключительных частях всех трёх экспертиз справедливо указал на то, что "дефекты мягких тканей области головы" являются посмертными, обусловленными гниением и разложением плоти, но сказав "а", не сказал "б". Т.е. не объяснил почему это вдруг тела, находившиеся в ледяной воде не более 14 дней, вдруг начали так активно разлагаться. Причём практически одинаково - у всех трёх исчезла кожа в районе бровей, частично в скуловой части и частично на затылке. А вот у Тибо-Бриньоля подобного разрушения кожных покровов не произошло - хотя его тело лежало в непосредственной близости от тел Золотарёва и Колеватова, можно сказать, в обнимку...

Важно отметить, что естественное гниение начинает развиваться отнюдь не на коже головы, а в желудочно-кишечном тракте. И Возрожденный это, разумеется, знал и понимал, что гниение, обнаруженное на трёх из четырёх трупов представляется не совсем типичным.

"Правила" требовали от судмедэксперта осторожности в его заключениях, но при этом призывали избегать неопределённости. Эксперт имел право строить предположения, более того, будущих судебных медиков даже учили тому, что их выводы чаще всего будут в той или иной степени вероятны. Существовали даже стандартные формулировки для официального выражения предположения: "Учитывая (это-то и это-то) можно полагать (то-то и то-то)". Возрождённый тем более имел право высказать свои предположения относительно прижизненных повреждений кожи на головах трёх туристов, обусловивших последующее быстое гниение даже в ледяной воде, что на голове четвёртого (Тибо-Бриньоля) ничего похожего не обнаружилось. Тело Николая Тибо-Бриньоля находилось в тех же самых условиях и такое точно время, что и тела Дубининой, Золотарёва и Колеватова, но... мягкие ткани его головы не были разрушены гниением до такой степени. Вот тут бы Возрождённому и высказать обоснованное предположение, но вместо этого он предпочёл сохранить полную неопределённость в данном вопросе. Т.е. поступил в точности наоборот тому, что от него требовали руководящий документ и интересы следствия.

Интересно, правда? Но как обещает известная телереклама "дальше будет интереснее".

Описательная часть Акта судебно-медицинской экспертизы должна должна заканчиваться принципиально важным утверждением: "Других повреждений не обнаружено (нет)". Смысл этого требования понятен - эксперт подводит черту под сбором значимых свидетельств и переходит к их анализу. Эксперт показывает, что его работа исчерпывающе полна и достаточна для формулировки выводов. И что же мы видим в актах Бориса Алексеевича? Ни в одном из девяти актов судмедэкспертиз, проведённых при расследовании гибели тургруппы Игоря Дятлова, подобной формулировки нет. Ну, то есть вообще, ни в каком виде.

Согласно "Правилам" при изложение материала эксперт должен избегать специальных терминов и не использовать латинский язык, текст должен быть простым и понятным неспециалисту. С этим у Бориса Алексеевича всё, вроде бы, в порядке. Однако по оформлению экспертиз к нему есть претензии другого рода.

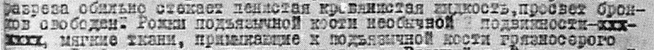

Исправления и помарки в тексте экспертного заключения недопустимы, но если таковые допущены, то их надлежит оговорить в тексте. Другими словами, автор документа должен показать, что исправления допущены им самим и верифицировать их своей подписью, а то мало ли какой находчивый следователь заправит в пишущую машинку лист с текстом экспертизы, да и настучит в пробеле между строк что-нибудь прямо противоположное тому, что хотел выразить эксперт. При рассматрении Актов СМЭ, составленных Возрождённым, мы отмечаем не только исправления текста от руки, что ещё можно объяснить борьбой за грамотность и лучшую стилистику, но и забивание машинописного текста в местах, весьма существенных для понимания написанного. Например в Акте судебно-медицинской экспертизы тела Людмилы Дубининой можно прочесть: "Рожки подъязычной кости необычайной подвижности - ХХХ (знак переноса) ХХХХ." Совершенно очевидно, что знаком "Х" забито слово "сломаны" и знак переноса на следующую строку стоит сообразно разбивке на слога этого слова.

Фрагмент Акта СМЭ тела Людмилы Дубининой с недопустимым исправлением, полностью искажающим смысл фразы. Такого рода исправления категорически запрещались "Правилами" 1929 г. и допускались лишь в порядке исключения с соответствующей верификацией автором документа.

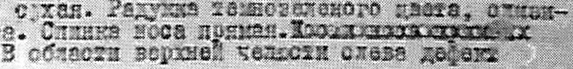

И вряд ли Возрожденный ошибся с определением перелома рожков подъязычной кости, ошибочно напечатав "сломаны" - технически Акт готовится уже после вскрытия и печать его занимает некоторое время, в течение которого можно не спеша свериться с предварительными записями (сделанными лично или под диктовку - неважно). Ещё более удивительно выглядит в Акте судебно-медицинской экспертизы тела Тибо-Бриньоля забой знаком "Х" целой фразы, длиной в 18 знаков, включая пробелы (при большом увеличении можно попытаться прочесть замаранный текст "Кости носа сломаны", длина этой фразы составляет как раз 18 знаков. Причём после "забитого участка" следует предложение прямо противоположного содержания "Кости носа на ощупь целы". Так и хочется поинтересоваться: неужели наш драгоценный специалист на момент написания Акта не знал в точности сломаны они или нет и делал необходимые уточнения уже во время оформления документа!?).

Фрагмент Акта СМЭ Николая Тибо-Бриньоля с замаранным предложением или частью предложения длиною в 18 знаков. При высоком разрешении фотографии с использованием разных фильтров можно частично разобрать "забитые слова": "Кости носа (последнее слово нечитаемо)." По длине и общему смыслу фразы третьим словом должно быть "сломаны". Но последующее предложение в тексте Акта прямо противоречит этому: "Кости носа на ощупь целы".

"Правила судебномедицинского исследования трупов" 1929 г., которыми должен был руководствоваться в своей работе эксперт Возрожденнный, предписывали последним этапом работы эксперта с трупом проверку целостности костей скелета и хрящей. Иногда это действие называли "контрольным (или завешающим) прощупыванием", хотя на самом деле данная процедура включала в себя не только ощупывание - эксперт переворачивал труп на живот и делал три дополнительных разреза на спине (по лопаточным линиям и в районе остистых отростков позвоночника). Благодаря этим разрезам экперт получал доступ ко всем костям человеческого тела и мог проверить их целостность во всех труднодоступных частях. Сообщение о проведении "завешающего прощупывания" (иногда употреблялось слово "ощупывание" - смысловой разницы никакой) судмедэксперт должен был поместить в конце второй части экспертизы, т.е. раздел "внутренний осмотр" этим сообщением завершался. Таково было требование "Правил" 1929 г., но в актах Возрожденного мы не найдём информации о должном проведении упомянутой процедуры. Лишь эпизодически, словно спохватившись, наш драгоценный эксперт между делом отмечает "кости и хрящи скелета при ощупывании целы", как, например, в случае осмотра тела Игоря Дятлова. Но подобному осмотру грош цена, поскольку он был проведён во время наружного осмотра трупа, а потому не мог быть исчерпывающе-полным и информативным. Фактически это отписка, потому что без извлечения внутренних органов из грудной и брюшной полостей, ощупывание не имеет смысла.

Что мы можем сказать о работе Бориса Алексеевича Возрожденного на основании всего, изложенного выше?

- Судмедэксперт, безусловно, был знаком с требованиями нормативных документов в полном объёме, однако нельзя не отметить грубейшие нарушения правил работы и оформления служебной документации, допущенные им. Нарушения эти столь серьёзны, что в некоторых случаях лишают его работу всякого смысла. Некоторые экспертизы Возрожденного трудно назвать "экспертизами" в точном значении этого слова, работу подобного уровня мог выполнить обычный прозектор с кафедры патанатомии или судебной медицины любого медицинского ВУЗа страны. Т.е. специалист без высшего медицинского образования. Роль эксперта Возрожденнного зачастую сводилась к роли обычного наблюдателя - он вносил в свои Акты только то, что видел. Это особенно заметно в случаях вскрытия тел Дубининой, Золотарёва и Тибо-Бриньоля;

- Можно без колебаний утверждать, что к 9 мая 1959 г., т.е. моменту проведения вскрытия тел, найденных в овраге, следователь Иванов уже взял курс на сворачивание уголовного расследования. Иванов уже знал, что нового продления сроков ведения следствия он в конце мая не получит (либо не станет об этом просить), а потому никакого суда и выдвижения обвинений против конкретных лиц не последует. На это совершенно недвусмысленно указывает тот факт, что Акты судебно-медицинских экспертиз Дубиной, Золотарёва, Колеватова и Тибо-Бриньоля остались не подписаны понятыми. Возрожденный мог передать следователю документы в таком виде лишь получив от последнего гарантию того, что данные документы никогда не покинут стен прокуратуры. Выражаясь проще, Иванов должен был сказать судмедэксперту примерно следующее: "Борис Алексеевич, не волнуйтесь, эти документы никто никогда не увидит!"

- Очень странной представляется идентификация трупа Семёна Золотарёва, принимая во внимание всю совокупность привходящих данных: а) отсутствие документов, удостоверяющих личность; б) минимальное сходство трупа с известными прижизненными фотографиями Золотарёва; в) отсутствие надёжных ориентирующих признаков и особых примет погибшего. Татуировки не могли служить в качестве последних, поскольку почти все они располагались на предплечьях обеих рук и были всегда скрыты одеждой. Тем более в зимнее время! Лишь татуировка "Гена" располагалась у основания большого пальца правой руки, но имя "Гена" никак не указывает на человека, котрого зовут "Семён". Вряд ли даже родная мать могла в точности назвать какие татуировки имел её сын. Ещё меньше информации для идентификации трупа несли коронки и зубные мосты Золотарёва, поскольку судмедэксперт явно не имел стоматологической карты погибшего и не описал в своём акте их точное расположение. Особо стоит отметить тот факт, что Возрожденный в своём Акте СМЭ назвал Золотарёва "Александром Алексеевичем", а не Семёном Алексеевичем, как было бы правильно. Это означает, что в рапоряжении следствия даже 9 мая не было документов, удостоверяющих личность погибшего! По формальным признакам Возрожденный должен был вскрывать Золотарёва как "неизвестного умершего" и никакие увещевания следователя в такой ситуации на судмедэксперта подействовать не могли. А вдруг судмедэксперт оказался бы прав и выяснилось, что к группе примкнул некий неизвестный?! Однако некто нашёл нужные аргументы и убедил Возрожденного, что "неизвестный труп" очень даже известен. И этот загадочный "Некто" явно не был студентом УПИ и уж точно не был следователем Ивановым. В дальнейшем мы вернёмся к этому неожиданному выводу и отыщем другие свидетельства существования влиятельного и хорошо информированного человека, принимавшего деятельное, хотя и опосредственное, участие во всех злоключениях группы Игоря Дятлова (как до-, так и после её трагической гибели);

- Представляется неслучайной странная "забывчивость" судмедэксперта Возрождённого, ни разу не засвидетельствовавшего в актах своих экспертиз по "делу группы Дятлова", что "других повреждений на теле погибшего не установлено". Напомним, это была обязательная формулировка, завершающая собою описательную часть Акта СМЭ. Она следовала (вернее, должна была следовать) после фиксирования в тексте результатов "контрольного прощупывания" костей, хрящей и суставов. В забывчивость эксперта верится с другом, скорее можно предположить нечто иное - Борис Алексеевич старательно избегал упоминаний о проведении "контрольного прощупывания" и не желал фиксировать на бумаге, в официальном документе, что "иных повреждений", кроме описанных в Акте СМЭ, погибший не имел. Почему судмедэксперт мог так себя вести? Побудительных причин могло быть несколько и самая очевидная из них заключается в том, что повреждений на трупах было существенно больше, нежели зафиксировано в Актах экспертиз. Но Возрожденного убедительно просили "не писать лишнего" и "не раздувать список". Кто просил и насколько категорично мы сейчас сказать не можем, скорее всего такая просьба исходила от самого следователя Льва Никитича Иванова, не желавшего "раскручивать дохлое" дело ни в начале, ни, тем более, в самом конце его. Вместе с тем, судмедэксперт Возрожденный прекрасно знал недавние истории разоблачений "бериевских злодеяний" и "многочисленных перегибов культа личности". Они отнюдь не закончились расстрелом Берия в декабре 1953 г., расстрелы высокопоставленных коммунистических сатрапов - всякого рода цанав, рапав и их присных - продолжались много позже. Не забываем, что Багирова, например, расстреляли весной 1956 г. - всего за 3 года до описываемых событий! По стране катился вал реабилитаций, выжившие жертвы сталинских репрессий и их близкие требовали пересмотра дел и наказания виновников их мучений. И Возрожденный не мог не думать о том, что в скором времени успешно закрытое следователем-криминалистом Ивановым "дело о погибшей группе Дятлова" вновь откроет какой-нибудь следователь Петров... Или Сидоров. И назначение повторной судмедэкспертизы с сопутствующей эксгумацией захороненных тел, будет первым шагом, который предпримет любой новый следователь. Да что там эксгумация! Возрожденный мог опасаться назначения повторных экспертиз уже по прибытии тел в Свердловск! Отец погибшей Людмилы Дубининой - крупный чиновник в Управлении лесной промышленности Свердловского совнархоза, квартира у семьи Дубининых находилась в сугубо номенклатурном "Доме горсовета №3" на улице Декабристов, д.16/18, известном всем жителям Свердловска. Кому известны связи такого человека и его возможности влиять на следствие?! Да никому! И если Возрожденный не хотел быть пойман на очевидной фальсификации экспертиз - а в свои 37 лет он прекрасно понимал чем это чревато - ему надлежало зафиксировать те повреждения, скрыть которые будет невозможно, и предоставить следствию документ, составленный в максимально неопределенной форме. Это спасало его от возможного в будущем уголовного преследования. Потому что неполный документ - это всё-таки не фальсифицированный, это огрех, халатность, но не умышленное искажение информации, предоставляемой следствию. Именно страх перед возможной проверкой его собственной работы толкал Возрожденного на то, чтобы составлять проанализированные нами документы именно так, а не иначе;

- Красноречивее любых слов нежелание судмедэксперта Возрождённого дать объяснение отсутствию глаз у Золотарёва и Дубининой, а также языка последней. Попытки современных исследователей трагедии группы Игоря Дятлова "списать" подобные повреждения на далеко зашедший процесс гниения не выдерживают критики. Если бы исчезновение глаз и языка действительно было связано с этим, то Возрожденный обязательно указал бы на данное обстоятельство. Ведь подобное объяснение не только не противоречило общей линии расследования, которую можно выразить словами "виноватых нет", но как раз-таки прямо её поддерживало. Но Борис Алексеевич ничего подобного в своих ответах на вопросы следователя Иванова не сказал и в своих заключениях, упомянув про "повреждения мягких тканей головы", о глазах и языке (с диафрагмой рта) не упомянул ни единым словом (язык и глаза не являются мягкими тканями головы - это самостоятельные органы!). Объяснение такому поведению судмедэксперта может быть одно - он понял, что исчезновение глаз и языка связано с внешним травмирующим воздействием и не может быть объяснено естественными процессами и причинами, но зафиксировать на бумаге своё открытие не пожелал. Скорее всего, по просьбе или под прямым давлением следователя Иванова (или более высокоставленного представителя облпрокуратуры - этого мы не узнаем никогда). Но и замалчивать увиденное Борис Алексеевич тоже побоялся, вполне разумно опасаясь назначения повторной экспертизы и ревизии его собственной работы.

Как видим, немые документы более чем полувековой давности оказались очень даже "говорящими". Самим фактом отсутствия тех или иных записей они сказали нам больше, чем в случае их присутствия.

На основании всего, изложенного выше, можно считать доказанным, что Борис Алексеевич Возрожденный, был несвободен в высказывании своих мнений и предположений. Особенно на заключительном этапе расследования, когда обнаруженные на трупах последней четвёрки туристов телесные повреждения вступили в явное противоречие с превалирующей версией следствия "виноватых нет, все погибли от несчастного случая". Информация, шедшая вразрез этому суждению была крайне неудобна следователю Иванову и руководству областной прокуратуры, поскольку могла помешать скорому закрытию "дела", о чём уже было принято принципиальное решение.

Приняв к сведению этот вывод, постараемся понять, что же именно означают обнаруженные Возрожденным телесные повреждения и каковы те выводы, которые судмедэксперт должен был сделать, но не сделал в силу описанных выше обстоятельств.